Wortgeschichte

Herkunft und Gebrauch im Englischen

Das Substantiv Suffragette ist im Deutschen seit dem frühen 20. Jahrhundert in der Bedeutung Kämpferin für das Frauenwahlrecht

bezeugt. Das Wort ist eine Entlehnung aus der gleichbedeutenden englischen Bildung suffragette (vgl. 3OED unter suffragette, n.)1). Suffragette ist eine Ableitung vom Substantiv suffrageengl.

Wahl, Stimmrecht, Abstimmung

(vgl. 3OED unter suffrage, n.), das auf gleichbedeutend französisch suffrage

bzw. lateinisch suffrāgium zurückgeht. In Suffragette (und einer vergleichbaren Bildung wie Chansonette) hat das Suffix -ette die Wortbildungsfunktion, eine weibliche Person zu bezeichnen, die mit dem in der Basis benannten Sachverhalt in Beziehung steht (vgl. 3OED unter -ette, suffix 2). Eine Diminutivfunktion, wie in Operette oder Zigarette, hat das Suffix hier wohl nicht. Eine maskuline Form zu Suffragette existiert weder im Deutschen noch im Englischen. Entlehnungen von suffragetteengl. finden sich auch in anderen europäischen Sprachen, zum Beispiel im Französischen, Niederländischen und in den skandinavischen Sprachen.

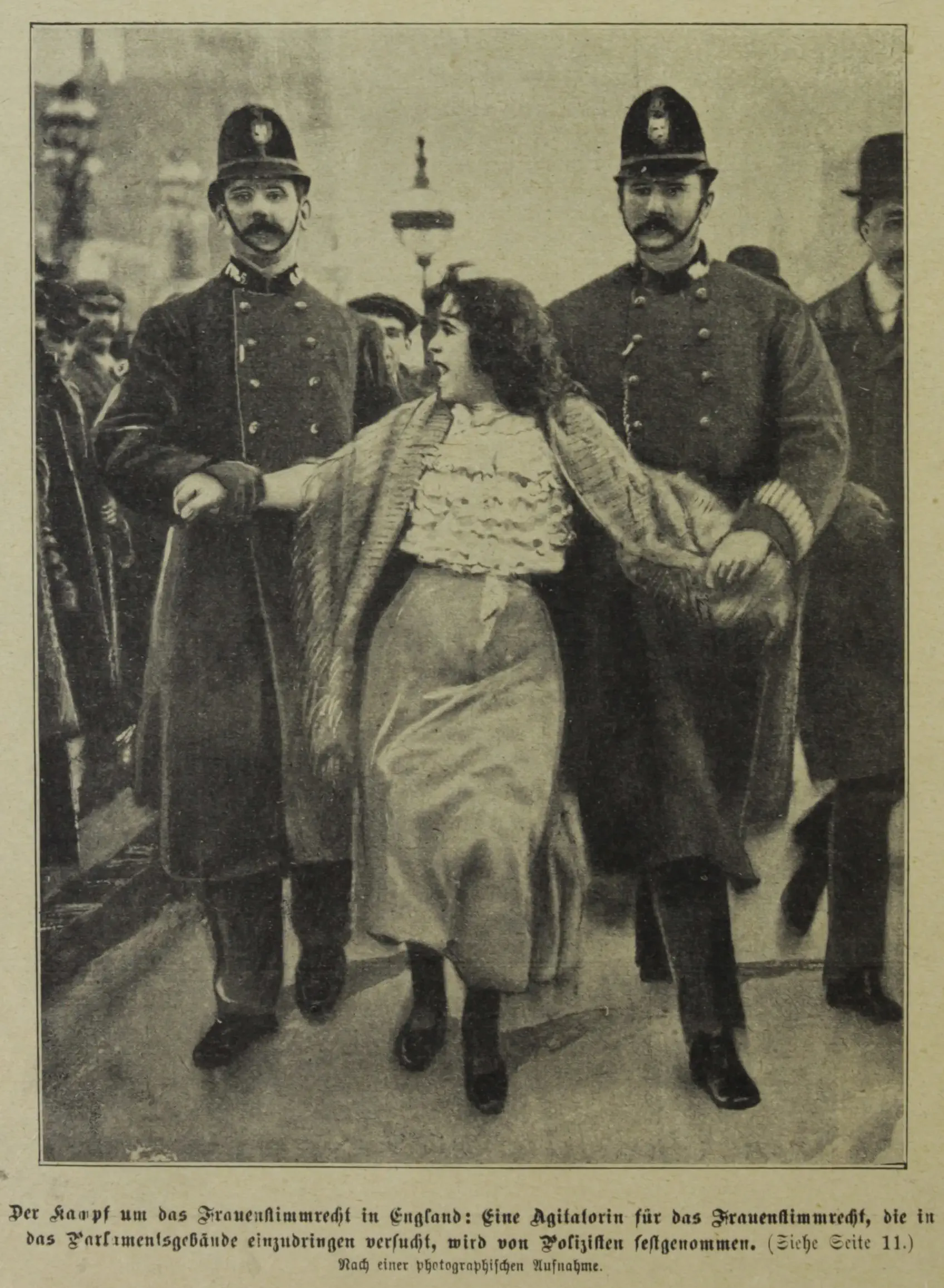

Abb. 1: Das interessierte Blatt (28. 3. 1907, S. 10)

ANNO/Österreichische Nationalbibliothek (onb.ac.at) | lizenzfrei

Mehr erfahren

Der Kampf für das Frauenwahlrecht in England

Das Wahlrecht für Frauen ist ein zentrales Ziel der britischen Frauenbewegung, die – wie in anderen Ländern auch – seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend an Bedeutung gewinnt. Trotz verschiedener Kampagnen von Frauenwahlrechtsvereinen ist das Stimmrecht zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch nicht in greifbare Nähe gerückt. Neben der im Jahr 1897 gegründeten Organisation „National Union of Women´s Suffrage Societies“ (NUWSS), in der sich die Mehrzahl der Wahlrechtskämpferinnen zusammenschließt, kämpft die im Jahr 1903 von Emmeline Pankhurst neu ins Leben gerufene „Women’s Social and Political Union“ (WSPU) vehement für das Frauenwahlrecht. Zunächst wird mit friedlichen Formen des zivilen UngehorsamsWGd auf die fehlenden politischen Rechte der Frauen aufmerksam gemacht. Als Verfechterinnen des aktiven Widerstands organisieren die AktivistinnenWGd rund um Emmeline Pankhurst öffentliche Proteste und Kundgebungen, entsenden Deputationen, stören politische Versammlungen mit Zwischenrufen etc. (vgl.

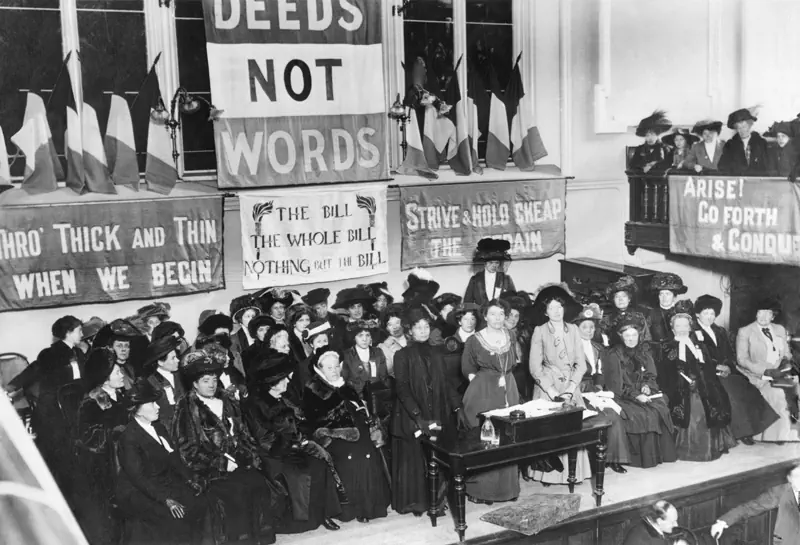

Karl 2009, 207–246, Günther 2018). Nachdem diese Aktionen jedoch keine Fortschritte für das Frauenwahlrecht auf parlamentarischer Ebene bringen, werden die Protestmittel zur Durchsetzung des Anliegens unter dem WSPU-Motto Deeds not words

radikaler (vgl. Abb. 2 u. 1910b: Suffragettes sprechen aber nicht nur, sie handeln auch).

Abb. 2: „Deeds not Words“ – WSPU-Treffen in Caxton Hall/Manchester (1908)

Wikimedia Commons (wikimedia.org) | Public Domain Mark 1.0

Mit gezielten, zum Teil gewalttätigen Aktionen, der Zerstörung von öffentlichem und privatem Eigentum durch Brandstiftungen, Bombenanschlägen, Verwüstungen u. a. machen radikalisierte Aktivistinnen auf ihre Forderungen aufmerksam (vgl. z. B. 1909d, 1909g, 1913, 1914). Es kommt immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei, zum Beispiel am 18. November 1910, dem sogenannten „Black Friday“. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs stellt der militante Flügel der WSPU die Proteste für das Frauenwahlrecht ein (vgl. Günther 2018). Erst nach dem Kriegsende wird Frauen in Großbritannien ein eingeschränktes Wahlrecht für Frauen über 30 gewährt. Das allgemeine Wahlrecht für alle über 21, unabhängig vom Geschlecht, wird im Jahr 1928 gesetzlich verankert.

Die englische Bildung suffragette wird erstmals in einem Zeitungsartikel der Daily Mail verwendet, in dem über ein Treffen von Wahlrechtsaktivistinnen mit dem ehemaligen Premierminister Arthur Balfour im Januar 1906 in Manchester berichtet wird (1906a; vgl. 3OED unter suffragette, n. 1). Die abwertend und spöttisch konnotierte Wortbildung bezieht sich auf die kämpferischen Aktivistinnen der britischen Frauenwahlrechtsbewegung, insbesondere die „Women’s Social and Political Union“ (WSPU), während mit dem älteren Ausdruck suffragistengl., der bereits seit 1870 im Zusammenhang mit dem Frauenwahlrecht bezeugt ist (vgl. 3OED unter suffragist, n. 2), häufig die gemäßigteren Befürworterinnen, insbesondere die Mitglieder des älteren Verbands von Frauenwahlrechtsvereinen „National Union of Women`s Suffrage Societies“ (NUWSS) bezeichnet werden.

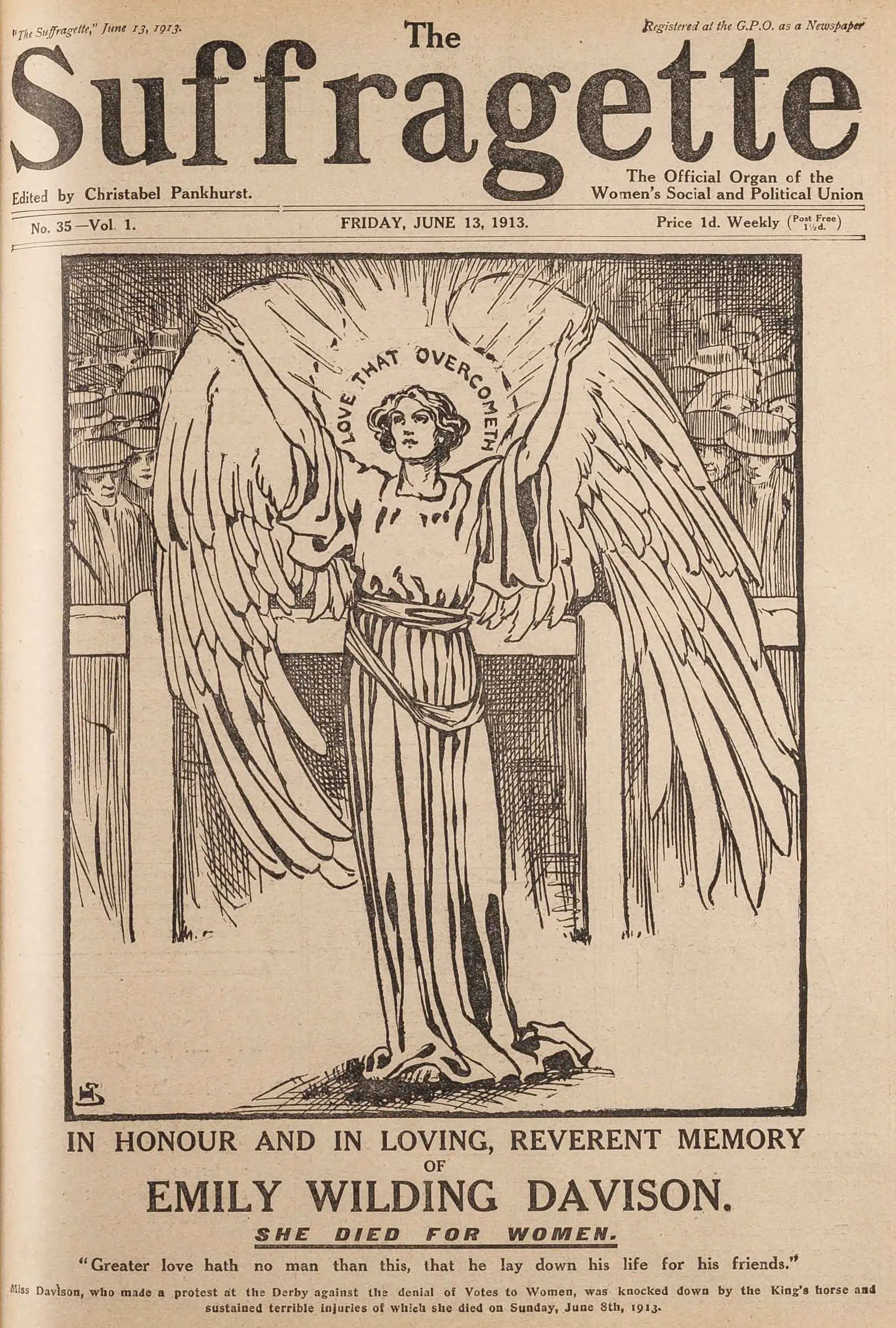

Abb. 3: Titelblatt „The Suffragette. Women’s Social and Political Union“ (13. 6. 1913)

LSE Digital Library (arkivum.net) | No Known Copyright

Die Bildung suffragetteengl. wird bald in weiteren Presseartikeln aufgegriffen. Zunächst noch in distanzierende Anführungszeichen gesetzt (1906b, 1906c), wird das Wort in der Berichterstattung über die Aktionen der WSPU sehr schnell geläufig. Aber nicht nur die Gegner der Aktionen bzw. des Frauenwahlrechts (zu denen auch viele Frauen gehören, vgl. Iken 2016) verwenden das neue Wort, auch die Aktivistinnen selbst übernehmen den eigentlich abwertend gemeinten Ausdruck suffragetteengl. alsbald in affirmativer Aneignung als Selbstbezeichnung (vgl. Schirmacher 1912, 1). So erhält auch die im Jahr 1912 gegründete und bis 1915 publizierte Zeitschrift der WSPU den Titel The Suffragette (s. Abb. 3).

Suffragette im Deutschen

Mit ihrem Vorgehen und ihren zum Teil spektakulären Aktionen erregen die Kämpferinnen für das Frauenwahlrecht nicht nur in Großbritannien großes Aufsehen, auch die deutschsprachige Presse berichtet ausführlich über die Ereignisse im Ausland. Das fremdsprachliche Wort Suffragette wird als Exotismus in der Bedeutung Kämpferin für das Frauenwahlrecht

alsbald übernommen. Im Mai 1906d berichtet das Leipziger Tageblatt über eine Abordnung der sogenannten Suffragettes zum englischen Premierminister und über die kleine Studentin Pankhurst wird im Oktober desselben Jahres geschrieben, sie steige ihrer Mutter (also Emmeline Pankhurst) auch einer Suffragette im Gericht auf die Schultern, um eine Rede zu halten (1906e). In der Frühphase der Entlehnung wird das Wort noch gelegentlich in Kleinschreibung und häufig mit englischer Pluralendung verwendet (1906f, 1908a, 1909a), die jedoch schon bald durch die deutsche Pluralform Suffragetten ersetzt wird (1907c, 1909c). Der im Englischen ältere und neben suffragetteengl. gebräuchliche Ausdruck suffragistengl. tritt in deutschsprachigen Texten in der Form Suffragistin nur sporadisch zu Beginn des 20. Jahrhunderts und nur im Zusammenhang mit den Geschehnissen in England auf, wobei meist auf den Unterschied zwischen den zahmen, nur auf gesetzlichem Weg vorgehenden Suffragistinnen und den kämpfenden und wütenden Suffragetten hingewiesen wird (1907c, 1909d, 1909k, 1912a).

Suffragette ist vor allem mit Bezug auf die Protestaktionen für das Frauenwahlrecht in Großbritannien gebräuchlich, hier häufig in der Verbindung englische Suffragette oder Londoner Suffragette (1907b, 1909e). Das Wort wird aber auch als Bezeichnung für die sich im deutschsprachigen Raum für das Wahlrecht einsetzenden Frauen verwendet, zum Beispiel im Zusammenhang mit geplanten (und schließlich wieder abgesagten) Demonstrationen für das Frauenwahlrecht in Berlin und München (1909f, 1909j). Suffragette wird meist abschätzig oder spöttisch verwendet (1909l). Das Wort steht auch im Kontext mit den ebenfalls negativ konnotierten Ausdrücken Mannweib und BlaustrumpfWGd, mit denen den bezeichneten Frauen ihre Weiblichkeit abgesprochen wird (1909c, 1911). Als Ableitung von Suffragette ist Suffragettentum als Abstraktum bezeugt und bezeichnet mit negativer Konnotation das, was mit dieser Personengruppe, ihrem Verhalten und ihren Aktionen zusammenhängt: Im Jahr 1909b wird in einem Presseartikel befürchtet: Jetzt will man das Suffragettentum nach Deutschland importierten.

Der Höhepunkt des Gebrauchs von Suffragette liegt im Deutschen Anfang der 1910er Jahre. Während des Ersten Weltkriegs, als die englischen Aktivistinnen ihre Proteste aufgaben, und spätestens mit dem Inkrafttreten eines neuen Wahlgesetzes, das im Jahr 1918 das allgemeine aktive und passive Wahlrecht einführt, geht der Gebrauch zurück. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ist Suffragette nur noch gering bezeugt und vorherrschend in historischer Anwendung mit Bezug auf die Geschehnisse rund um das Frauenwahlrecht Anfang des 20. Jahrhunderts gebräuchlich. Die zunehmende zeitliche Distanz zu den Kämpfen um das Frauenwahlrecht und die dementsprechend damit einhergehende abnehmende Kenntnis der historischen Gegebenheiten sind möglicherweise der Grund dafür, dass das Wort eine Bedeutungserweiterung erfährt: Es wird ab etwa 1950/60 nicht mehr allein in der Lesart militante Kämpferin für das Frauenwahlrecht

, sondern daneben allgemein auch in der Lesart Frauenrechtlerin

verwendet, auch hier mit abwertender Konnotation (1954, 1961, 1967, 1995, 2000).

Frauenrechtlerin

Zeitgleich mit dem frühen Gebrauch von Suffragette im Deutschen werden Wortbildungen wie Stimmrechtskämpferin, Frauenstimmrechtlerin und Frauenrechtlerin synonym verwendet (1908b, 1909h, 1910a). Die oft ablehnende Haltung gegenüber den Anliegen und Forderungen der für das Wahlrecht kämpfenden Frauen sowie die aufgeheizte Stimmung in den Debatten zeigen sich auch in der Verwendung abwertender Bildungen wie Stimmweib und Wahlrechtsweib (1909i, 1912b) und der Verbindung stimmrechtssüchtige Weiber (1907a). Frauenrechtlerin ist die älteste und die bis heute gebräuchlichste Bildung des Wortfelds (z. B. 2015), die seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts – im Zusammenhang mit dem Erstarken der Frauenbewegung – in der Bedeutung Kämpferin für Frauenrechte

belegt ist (1870, 1902).

Abb. 4: Wortverlaufskurve zu Frauenrechtler und Frauenrechtlerin

DWDS (dwds.de) | Bildzitat (§ 51 UrhG)

Die Wortverlaufskurve (s. Abb. 4) zeigt, dass die movierte Form von Anfang an häufiger verwendet wird als die männliche Form Frauenrechtler. Die Bildung ist eine Ableitung aus der komplexen Substantivbasis Frauenrecht mit dem Suffix -ler; vergleichbare Wortbildungen sind z. B. Bürgerrechtler und Menschenrechtler.

Anmerkungen

Literatur

1DFWB Schulz, Hans/Otto Basler: Deutsches Fremdwörterbuch. Weitergeführt im Institut für deutsche Sprache unter der Leitung von Alan Kirkness. Bd. 1–7. Straßburg bzw. Berlin 1913–1988. (owid.de)

DWDS DWDS. Der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute. (dwds.de)

Günther 2018 Günther, Jana: Die Suffragetten. Mit Militanz zum Frauenstimmrecht. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), 12. 10. 2018. (bpb.de)

Iken 2016 Iken, Katja: „Echte Männlichkeit für den Mann, echte Weiblichkeit für die Frau“. Anti-Suffragetten-Kampagne. In: Der Spiegel (online), 16. 4. 2016. (spiegel.de)

Kaiser 2019 Kaiser, Tobias: Die Suffragetten als „Eroberinnen“ des politischen Raumes. Zur Bedeutung von Straße und Parlament als Orte der Politik in der Frauenwahlrechtsbewegung um 1900. In: Frauenwahlrecht. Demokratisierung der Demokratie in Deutschland und Europa. Hrsg. von Hedwig Richter/Kerstin Wolff. Hamburg 2018, S. 125–144.

Karl 2009 Karl, Michaela: „Wir fordern die Hälfte der Welt!“. Der Kampf der englischen Suffragetten um das Frauenstimmrecht. Frankfurt a. M. 2009.

25Kluge Kluge – Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearb. von Elmar Seebold. 25., durchgesehene und erweiterte Aufl. Berlin/Boston 2011.

3OED Oxford English Dictionary. The Definite Record of the English Language. Kontinuierlich erweiterte digitale Ausgabe auf der Grundlage von: The Oxford English Dictionary. Second Edition, prepared by J. A. Simpson and E. S. C. Weiner, Oxford 1989, Bd. 1–20. (oed.com)

Schirmacher 1912 Schirmacher, Kaethe: Die Suffragettes. Neuauflage. Frankfurt 1988 [1. Auflage Weimar 1912]. (projekt-gutenberg.org)

Belegauswahl

Kölnische Zeitung, 18. 2. 1870, Nr. 49, o. S. (deutsche-digitale-bibliothek.de)Eine jüngere Dame, Eliza Snow, machte die Behauptung der östlichen Frauenrechtlerinnen lächerlich, daß die Mormoninnen in einem Zustande der Knechtschaft oder Sclaverei sich befänden.

Janitschek, Maria: Die neue Eva. Novellen. Vollständige Neuausgabe. Berlin 2015 [Erstdruck Leipzig 1902], S. 17. (books.google.de)Zeigen Sie mir eine einzige junge, schöne, glückliche Frauenrechtlerin, und ich will mich für geschlagen erklären. Es sind immer die vom Schicksal schlecht Bedachten, die Revolution machen.

Daily Mail, 10. 1. 1906, S. 5.MR. BALFOUR AND THE „SUFFRAGETES.“ […]

[…]Deputations always play a great part in Lancashire politics. Every candidate has to receive representatives from innumerable leagues and unions and commitees, representing all sorts of interests, commercial, social, political, and religious. It was not surprising, that Mr. Balfour should receive a deputation of the Suffragettes. But the circumstance that has caught everyone’s attention ist the esoteric mystery with which the interview was surrounded.

Daily Mail, 10. 2. 1906, S. 3.„SUFFRAGETTES“ IN LONDON.

[…]„We women workers intend to take off our gloves and fight for the establishment of the political equality of the sexes,“ said Miss Annie Kenny, formerly a Lancashire factory hand and now organiser of the Women’s Social and Political Union, who has come to London from Lancashire to arrange a demonstration of female suffragists on the opening of Parliament.

Daily Mail, 16. 2. 1906, S. 7.„We women are going to vote, you see!“ exclaimed Miss Annie Kenney, who is organising a mass meeting of „suffragettes“ on the day Parliament is opened by the King. About 6.000 women are expected to meet at St. James’s Park Station […]on Monday next at 2 p.m. To attract such a large number, the Women’s Social an Political Union have spread broadcast pamphlets bearing such sentences as „We demand equality and justice,“ „Women! assemble an demand the right to vote.“

[…] One of the irritable inconvenciences the „suffragettes“ will have to bear is that on the day Parliament opens no procession ist allowed to approach the House.

Leipziger Tageblatt und Handelszeitung 100, 21. 5. 1906, Nr. 254, S. 1. (deutsche-digitale-bibliothek.de)Der Premierminister Sir Henry Campbell-Bannerman empfing eine Abordnung der sogenannten Suffragettes, Frauen, die für das Wahlrecht der Frauen eintreten. […]Der Ministerpräsident erklärte der Abordnung, die von 40 Parlamentsmitgliedern begleitet war, daß sie sich nur noch kurze Zeit würden gedulden müssen. Er glaube, daß nicht mehr viele Jahre vergehen, bis das Wahlrecht der Frauen eingeführt sein würde, doch müsse er sich begnügen, ihnen diese nur sehr beschränkte Ermutigung zuteil werden zu lassen.

Leipziger Tageblatt und Handelszeitung 100, 28. 10. 1906, Nr. 525, S. 1. (deutsche-digitale-bibliothek.de)Freilich, es ist lächerlich, wenn die kleine Studentin Pankhurst, […] ihrer eigenen Mutter, auch einer Suffragette, im Gerichtshof auf die Schulter steigt, um eine Rede zu halten.

Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung 35, 15. 12. 1906, Nr. 637, o. S. (deutsche-digitale-bibliothek.de)[…]Die ungarischen Frauen hoffen, daß ihre Männer ehrlicher ihr Wort halten werden als die 400 englischen Parlamentarier, die ebenfalls versprochen hatten, für das Frauenstimmrecht einzutreten und durch das Nichteinlösen ihres Versprechens die Kämpfe der Suffragettes in England hervorrufen.

Die Abendschule: Ein illustriertes Familienblatt 53, 17. 1. 1907, Nr. 13, S. 386. (books.google.de)als dann stimmrechtssüchtige Weiber („suffragettes“) abermals einen Skandal aufführten und ihre Führerinnen, weil sie die zudiktierte Geldstrafe nicht bezahlen wollten, auf 14 Tage „kalt gestellt“ wurden, […]gab König Eduard dem Parlamente längere Ferien.

Die Abendschule: Ein illustriertes Familienblatt 53, 14. 3. 1907, Nr. 17, S. 515. (books.google.de)Dagegen unternahmen die Londoner „Suffragettes“, und zwar nun schon zum zweitenmal, einen sechsstündigen Ansturm auf das Parlament und tätlichen Angriff auf die aufgebotene Polizeimacht, bis sie durch Kavallerie auseinander gesprengt wurden. […]Nicht weniger als 56 Anführerinnen sitzen im Gefängnis, nachdem sie sich geweigert, die diktierte Geldstrafe zu bezahlen.

Kölnische Zeitung, 23. 3. 1907, Nr. 311, o. S. (deutsche-digitale-bibliothek.de)Die Führerinnen der streitbaren Richtung zumal, die man, im Gegensatz zu den zahmen, nur auf gesetzlichem Weg vorgehenden Suffragistinnen, als Suffragetten bezeichnet, sind in grimmigen Zorn geraten und haben in den letzten Wochen Worte fallen lassen, die für die regierenden Männer einen höchst unangenehmen Klang besitzen.

Freudenberg, Ika: Ein Manifest gegen das Frauenstimmrecht. In: Die Frau (1908), Nr. 16, S. 18. (deutschestextarchiv.de)einen größeren Gegensatz als zwischen der typischen englischen Gemessenheit und dem leidenschaftlichen Gebahren der suffragettes ist wohl kaum denkbar. Wir Deutschen hörten mit Staunen von dem gewaltsamen Eindringen in die Parlamentssitzungen, […]von regelrechten Belagerungen und persönlichen Attacken, von eingeworfenen Fenstern usw.; einem Staunen, welches sich zunächst darauf bezog, daß es gerade London war, wo diese Szenen sich ereigneten.

Freudenberg, Ika: Ein Manifest gegen das Frauenstimmrecht. In: Die Frau (1908), Nr. 16, S. 18. (deutschestextarchiv.de)Auch die gemäßigteren englischen Stimmrechtskämpferinnen hatten noch im vorigen Jahre eine Art von Verwahrung gegen dies plötzlich üblich gewordene heftige Vorgehen Einzelner eingelegt und dem Parlament gegenüber die Mitverantwortung abgelehnt.

Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung 38, 21. 8. 1909, Nr. 422, o. S. (deutsche-digitale-bibliothek.de)Da aber die Suffragettes darauf beharrten, ihre Reden fortzusetzen, wurde die Menge immer ungeduldiger und bewarf schließlich die Suffragettes mit Schlamm und Seetang.

Walder Zeitung, 23. 8. 1909, Nr. 196, o. S. (deutsche-digitale-bibliothek.de)Aber augenblicklich ist die Forderung nach Frauenstimmrecht nun einmal modern. Und so faßt denn der Veitstanz des Suffragettentums allmählich alle Länder, die einigermaßen etwas auf sich halten. […] Jetzt will man das Suffragettentum nach Deutschland importieren. […]In Berlin soll demnächst der erste Demonstrationsumzug der stimmrechtfordernden Frauen stattfinden.

Norddeutsche Allgemeine Zeitung 48, 3. 9. 1909, Nr. 206, o. S. (deutsche-digitale-bibliothek.de)man fordert in den Kreisen der Mannweiber, der Suffragetten, die demnächst ihre Agitation auf die Straße tragen werden, die gänzliche Abschaffung des Sedantages, des geflissentlichen Gedenkens an den Sieg des 2. September 1870.

Mülheimer Volkszeitung 4, 8. 9. 1909, Nr. 303, o. S. (deutsche-digitale-bibliothek.de)Die wütenden Suffragettes.

Der Premier und Herr Herbert Gladstone wurden am Sonntage bei dem Landhause des ersteren von drei Suffragettes tätlich angegriffen. […]Beide Minister scheinen mit Schlägen traktiert worden zu sein. Ausquith wurde der Hut heruntergeschlagen. Während die Familie des Premierministers beim Diner saß, wurden die Fenster durch Steine zertrümmert.

Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung 38, 10. 9. 1909, Nr. 459, o. S. (deutsche-digitale-bibliothek.de)Der Hungerstreik der englischen Suffragettes.

[…] 14 Wegen „Aufruhr“ verurteile Suffragettes haben das Mittel der Nahrungsverweigerung angewandt, nicht um die Entlassung aus dem Gefängnisse, sondern um die ihnen zukommende Behandlung als politische Sträflinge zu erzwingen.

Echo der Gegenwart 61, 10. 9. 1909, Nr. 212, S. [1]. (deutsche-digitale-bibliothek.de)Die Berliner Suffragettes. Eine mit großem Tantam verkündete „epochemachende Bewegung“ der Berliner Suffragettes, die für die Mitte dieses Monats einen Umzug nach Londoner Muster geplant hatten, scheint auszugehen wie das Hornberger Schießen. […][… ] so ist dennoch die Mehrzahl der Suffragettes zu der Meinung gelangt, daß man in Berlin weder Radau noch Unfug machen kann, um für seine Ansicht zu arbeiten.

Mülheimer Volkszeitung 4, 20. 9. 1909, Nr. 315, o. S. (deutsche-digitale-bibliothek.de)Die bösen Suffragetts.

Zwei Anhängerinnen des Frauenstimmrechts, die gegen einen Eisenbahnzug, in dem sich der Minister Asquith befand, Steine geschleudert hatten, wurden zu einem Monat Gefängnis verurteilt.

Hörder Volksblatt 53, 25. 9. 1909, Nr. 266, o. S. (deutsche-digitale-bibliothek.de)(Gewaltsame Suffragetten=Fütterung.)

[…]Die wegen der Ausschreitungen gegen den Ministerpräsidenten Asquith während seiner letzten Rede in Birmingham verhafteten Suffragettes zertrümmerten die Gefängnisfenster. [...] Die Frauenrechtlerinnen verweigerten die Nahrungsaufnahme, weil ein seinerzeit von Londonder Suffragettes im Gefängnis inszenierter Hungerstreik erfolgreich gewesen war.

Neue Westfälische Volks-Zeitung 33, 1. 10. 1909, Nr. 230, o. S. (deutsche-digitale-bibliothek.de)Die englischen Stimmweiber (Suffragetten) versuchten im Gefängnis einen Hugerstreik. Darauf brachte man ihnen durch Befestigung einer Magenpumpe in den Nasenlöchern zwangsweise Nahrung bei, was eine außerordentlich unangenehme Prozedur sein soll.

Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung 38, 24. 10. 1909, Nr. 541, o. S. (deutsche-digitale-bibliothek.de)Der ursprünglich nach dem Muster ihrer englischen Schwestern für Sonntag früh geplante Demonstrationszug der deutschen Suffragettes durch die Straßen Münchens ist als unzeitgemäß wieder aufgegeben worden.

Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung 38, 5. 11. 1909, Nr. 563, o. S. (deutsche-digitale-bibliothek.de)In England tobt ja der Kampf darum seitens der Suffragists unter ruhigen, seitens der Suffragettes oft unter grotesken Formen.

Vorwärts 26, 16. 12. 1909, Nr. 293, o. S. (deutsche-digitale-bibliothek.de)[…]Als der Redner geendet, erhebt sich eine schwarzgekleidete Frau […]auf der Zuhörertribüne und ruft in den Saal hinein: „Ich und meine sieben Kinder, wir haben auch nichts!“ […]Es ist die Witwe eines Obersteigers, der bei einem Grubenunglück auf der Zeche Borsig in Oberschlesien zu Tode gekommen ist. Es entsteht große Bewegung im Hause. Der Präsident läutet. Auf der Rechten schreit einer: Aha! Eine deutsche Suffragette! Hurra! (Gelächter rechts.) Die Frau wird hinausgeführt.

Dohm, Hedwig: Erziehung zum Stimmrecht der Frau. 2. Aufl. Berlin 1910, S. 22. (deutschestextarchiv.de)Sollen wir etwa wie die Suffragettes unter Fanfarengeschmetter die Werbetrommel rühren?

Jch möchte hier einen Brief zum Abdruck bringen, den ich im Juni von einer Freundin erhielt, […] zufällig Augenzeuge eines großen Zuges der Frauenrechtlerinnen in London wurde.

Sie schreibt: „Unerhört, was in den Zeitungen zusammengelogen wird! Hat man nicht bei uns den Eindruck, daß diese Frauenstimmrechtlerinnen ekelhafte Karrikaturen und lächerliche Auswüchse des weiblichen Geschlechts sind, die allerorten ausgelacht werden? Glaub`s nicht, glaub’s nicht.

Weidemann, Hedwig: Propaganda und Suffragettes. In: Centralblatt des Bundes deutscher Frauenvereine 12, 16. 6. 1910, Nr. 6, S. 41. (meta-katalog.eu)Die Suffragettes sprechen aber nicht nur, sie handeln auch. […]All ihrem Tun, das bei uns mit den mildesten Worten als „Ausschreitungen“, als „unweiblich“ usw. abgetan wird, liegt eine Haupteigenschaft des englischen Nationalcharakters zugrunde: die Liebe zum Sport.

Die Grenzboten 70/1 (1911), S. 10. (deutschestextarchiv.de)Politisierende Weiber, Blaustrümpfe und Suffragetten sind ein Greuel, und zwar darum, weil sie den aristokratischen Charakter der Weiblichkeit, der sich besonders sympathisch in der Zurückhaltung, als „lieblich Schweigen", zeigt, ganz verloren haben.

Schirmacher, Kaethe: Die Suffragettes. Neuauflage. Frankfurt 1988 [1. Auflage Weimar 1912], S. 1. (projekt-gutenberg.org)„Suffragists“ sind die friedlichen Stimmrechtler, Männer und Frauen, die das politische Frauenstimmrecht in Petitionen, Reden, Vereinen und Versammlungen fordern. „Suffragettes“ sind die kämpfenden Stimmrechtler, […]vorwiegend Frauen, jedoch auch eine Anzahl Männer, die, weil ihr Zweck durch jene friedlichen, verfassungsmäßigen Mittel nicht erreicht ward, zur Gewalt griffen, oder richtiger durch ihre unbeugsame Rechtsforderung die Gewalten des Bestehenden gegen sich herausforderten.

Schirmacher, Kaethe: Die Suffragettes. Neuauflage. Frankfurt 1988 [1. Auflage Weimar 1912], S. 131. (projekt-gutenberg.org)Die Presse […]betrachtet die Suffragettebewegung aber nur vom Standpunkt der Sensation. Sie schickt sensationelle Nachrichten in die Welt, die durch Übertreibung meist unwahr, in feindseligen Worten abgefaßt (Wahlrechtsweiber, wilde Weiber, rabiate Weiber, hysterische Weiber usw.) die Grundlagen der Bewegung, […]die treibenden Ideen, die Bedeutung der führenden Menschen, die dunklen Taten der Gegner völlig beiseite lassen.

Reuter, Gabriele: Suffragetten und das Frauenstimmrecht. In: Die Woche 15, 5. 4. 1913, Nr. 14, S. 555. (archive.org)Die Ausschreitungen englischer Suffragetten nehmen jetzt eine ständige Rubrik in den Zeitungen ein, und der ruhige deutsche Bürger liest mit Schaudern bald von eingeschlagenen Fensterscheiben, bald von verwundeten Ministern, von Brandstiftungen und Explosionen, die von ihnen in Szene gesetzt werden.

Die Fackel 16, 18. 5. 1914, Nr. 399, S. 28.Mary Wood, eine ältliche, grauhaarige Suffragette, hat heute nachmittag in der Ausstellung der Royal Academy ein Sargent-Porträt, […]darstellend den berühmten amerikanischen Novellisten Henry James, durch Hiebe mit einem scharfen Schlägel arg beschädigt.

Die Zeit, 25. 3. 1954, Nr. 12. [DWDS] (zeit.de)[…]Da sah man ultraliberale Männer zu Verteidigern des männlichen Vorrangs werden, da graulten Geheimräte, die als „Freisinnige“ in Parlamenten saßen, die Studentinnen aus ihren Kollegs, da bedachten feinsinnige Ästheten die Angehörigen der Frauenbewegung mit rüden Schimpfworten, wie „Blaustrumpf“ oder später „Suffragette“.

Der Spiegel (online), 14. 2. 1961, S. 40. (spiegel.de)Die Juristin Hildegard Krüger, die […]sich als Verwaltungsgerichtsrätin nicht ausgelastet fühlt und im Ausgleich dafür zur gescheitesten und radikalsten Suffragette der Nachkriegszeit avancierte, möchte per Strafgesetz die Intimbeziehungen zwischen Mann und Frau revolutionieren.

Die Zeit, 24. 11. 1967, Nr. 47. [DWDS] (zeit.de)Wir wollen aber keine Suffragetten sein; wir versuchen es mit Charme und mit Humor.

Die Zeit (online), 20. 1. 1995, Nr. 4. (zeit.de)ENZENSBERGER: […] Fragen Sie einmal eine kluge Frau, die im Feminismus eine wichtige Rolle spielt, mit wem sie es dort zu tun bekommt. Da müssen Sie sich mit […]irgendwelchen verrannten Lesben oder dogmatischen Suffragetten zusammentun. Aber das nimmt man in Kauf, weil man die Sache im ganzen für nötig hält.

Der Tagesspiegel, 17. 10. 2000. [DWDS]Zwänge, Ängste, Repressalien – wenig ist in ihren Augen grundlegend besser geworden, seit die ersten modernen Suffragetten kurz nach 1968 auf die Straßen gingen.

Die Zeit, 18. 7. 2015 (online). [DWDS] (zeit.de)Unter anderem verteidigte sie die junge Frauenrechtlerin Li Tingting, die ins Gefängnis kam, weil sie eine Aktion gegen sexuelle Belästigung plante.