Wortgeschichte

Herkunft

Das gegenwärtig veraltete Wort Koterie wird zu Beginn des 18. Jahrhunderts aus französisch coterie (geschlossene) Gesellschaft

entlehnt. Ursprünglich bezeichnet es eine Gemeinschaft von abgabepflichtigen Bauern, die die Ländereien eines Grundherrn bewirtschaften

. Zurückzuführen ist das Wort auf mittellateinisch cotarius Mieter einer Kate, Hütte

(vgl. 1DHLF, 542; Gamillscheg 1969, 167). Das französische Wort findet sich als Entlehnung etwa zeitgleich auch in anderen europäischen Sprachen (vgl. 3OED

unter coterie n.

und SAOB unter Kotterischwed.). In deutschsprachigen Texten liegt der Ausdruck in verschiedenen Schreibungen vor, neben der französischen C-Schreibung Coterie bzw. Cotterie tritt es von Anfang an auch in der K-Schreibung Koterie und Kotterie auf.

Die Coterie der Maler: frühe Bezeugung in der Schweiz

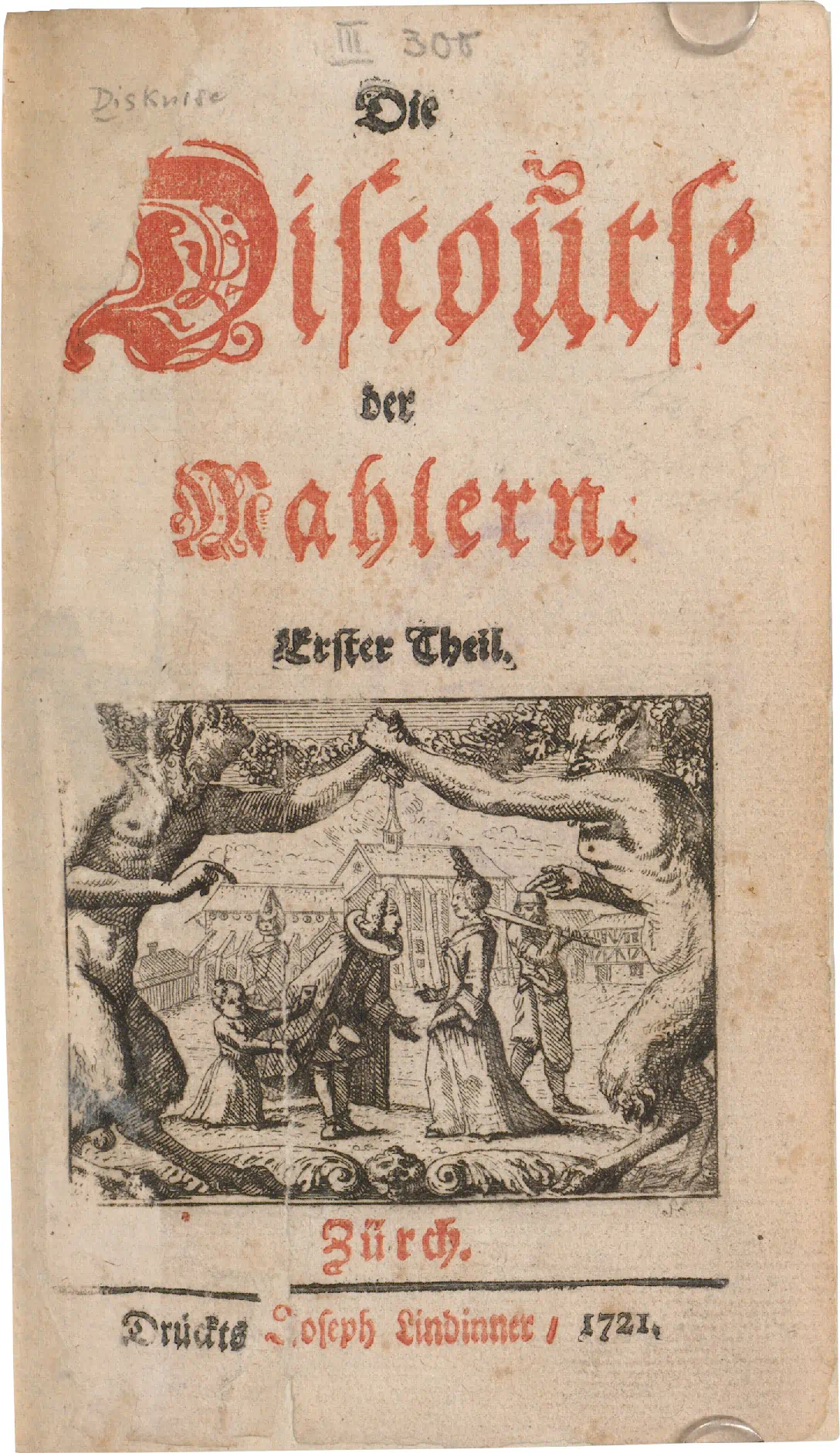

Die vermutlich frühesten Belege für das Wort Koterie in deutschsprachigen Texten finden sich in der moralischen Wochenschrift Die Discourse der Mahlern, die in den Jahren 1721 bis 1723 von den Züricher Schriftstellern Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger herausgegeben wurde, um die Tugend und den guten Geschmack in unsern Bergen einzuführen (1721a; vgl. Brunt 1983, 215, ferner 1DWB 10, 1, 1252). In den Discoursen (vgl. Abb. 1) kommt das Wort in der Schreibung Coterie und Cotterie mehrfach als Selbstbezeichnung der Gruppe in der Lesart kleine Gesellschaft von Personen mit engen Beziehungen und gemeinsamen Interessen

vor; die Herausgeber bezeichnen sich selbst auch als Cot(t)eurs (1722a). Die Bezeichnung Koterie für die Züricher Gruppe wird auch außerhalb des vertrauten Freundeskreises übernommen, alternativ wird auch von der Gesellschaft der Maler gesprochen. Das Wort Koterie dient in den Discoursen nicht nur als Selbstbezeichnung, es wird auch auf andere kleine Gesellschaften

bezogen (1722b, 1722d).

Abb. 1: Titelblatt „Die Discourse der Mahlern“ (1721)

ZB Zürich (e-rara.ch) | Public Domain Mark 1.0

Mehr erfahren

Die Texte der Discourse enthalten zahlreiche Fremdwörter, besonders der Einfluss der Sprache des Nachbarlands Frankreich auf die Schweizer Gruppe ist unverkennbar. Die übermäßige Verwendung von Fremdwörtern wird von Zeitgenossen dann auch alsbald beanstandet und in diesem Zusammenhang wird auch das französische Wort Koterie explizit erwähnt – es ließe sich doch durch Gesellschaft ersetzen (1721b). Dass der Ausdruck Koterie in den frühen 1720er Jahren ohnehin noch nicht allgemein bekannt war, zeigt ein Briefwechsel rund um die neu gegründete Züricher Gruppe, in dem einer der Beteiligten fälschlicherweise von dem Wort Lotterie ausgeht (1721c).

Gesellige Gruppen

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wird das Wort geläufiger. Koterie wird nun nicht nur für Gruppen verwendet, die sich zum intellektuellen Austausch treffen wie im Fall der Züricher Koterie; vielmehr geht es bei den entsprechenden Zusammenkünften vornehmlich um Vergnügen und geselligen Zeitvertreib (1730, 1768, 1773). Der Bedeutungsaspekt Geselligkeit

ist auch bei anderen Wörtern derselben Zeitperiode zu beobachten, was etwa durch die syntaktische Nähe zu Wörtern wie KränzchenWGd, TeegesellschaftWGd oder KlubWGd deutlich wird (1777, 1779). Die von Koterien miteinander angestellten gemeinschaftlichen Lustbarkeiten beschreibt die zeitgenössische Enzyklopädie von Johann Georg Krünitz: Man trifft sich zum Ausreiten, zum Spazierenfahren, zum Concert, zum Schmausen, Pickenick, Kränzchen (1776). Im Jahr 1813 wird Koterie definiert als gesellschaftlicher Verein zum Vergnügen und leichte Vereinigung.

Exklusive Gruppen

Die mit Koterie bezeichneten Gruppierungen zeichnen sich durch eine gewisse Exklusivität aus. Das Wort wird vorwiegend auf kleine elitäreWGd gesellschaftliche Kreise der Oberschicht bezogen, auf Zusammenkünfte von Adligen oder des gehobenen Bürgertums, die sich auf der Grundlage ihres gemeinsamen höheren sozialen Status und gemeinsamer Interessen an kulturellen, literarischen oder politischen Themen zum (Gesprächs-)Austausch zusammenfinden (1834, 1857; vgl. dazu auch Standeselite).

Die Mitgliederzahl der Koterien ist in der Regel überschaubar (kleine Koterie, z. B. 1826, 1900). Die einem ausgewählten Personenkreis vorbehaltenen geschlossenen Gesellschaften

grenzen sich (mehr oder weniger strikt) von anderen ab (1838a).

Kritisierte Gruppen: pejorative Verwendung

Auch wenn sich das Wort Koterie von Beginn an auf exklusive Kreise bezieht, ist die Verwendung im 18. Jahrhundert gleichwohl als neutral anzusehen. Im 19. Jahrhundert tritt allerdings eine Bedeutungsverschlechterung ein, das Wort wird zwar nicht ausschließlich (1847a), aber überwiegend mit einer negativen Wertung verbunden und wird nur noch als Fremdbezeichnung gebraucht (z. B. 1838b, 1847b). Koterie wird nun synonym zu Wörtern wie KlüngelWGd und SippschaftWGd und dem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entlehnten Wort CliqueWGd in der Bedeutung Personenkreis, der auf selbstsüchtige Weise vorrangig eigene Interessen und Ziele verfolgt

bzw. Gruppe von Personen, die sich gegenseitig Vorteile verschaffen

verwendet (1846, 1856, 1866). Auch in zeitgenössischen Nachschlagewerken wird die pejorative Verwendung von Koterie beschrieben, Herder merkt den verächtlichen Nebenbegriff des Worts an (1854a; vgl. später 1905, 1910a).

Besonders die kritische und abwertende Verwendung des Worts Koterie für bestimmte literarische Gruppierungen – von denen sich einige der nicht dazugehörigen Schriftsteller benachteiligt und zurückgesetzt fühlen – sticht hervor (1851a; literarische Koterie: 1854f, 1908a). Dass ein Leben außerhalb von Koterien und Cliquen einem Schriftsteller zwar durchaus schaden könne, für ihn persönlich jedoch alternativlos sei, beschreibt Theodor Fontane in einem Brief an seine Frau: Ich bin absolut einsam durchs Leben gegangen, ohne Klüngel, Partei, Clique, Klub, Weinkneipe, Skat und Freimaurerschaft ... wenn ich’s noch einmal machen sollte, so macht ich's wieder so. (1883; vgl. auch den Beleg 1908b)

Die Bezeichnung Koterie wird überdies häufig auf politische Gruppierungen bezogen, die unter anderem als reaktionär oder korrupt beschrieben werden (1849, 1850, 1874, 1910b). Beispielsweise verwendet auch Karl Marx das Wort mehrfach in seinen Schriften im Hinblick auf Gruppen der herrschenden Klasse (1869a; 1869b mit Bezug auf Frankreich im Kontext mit dem Wort BourgeoisieWGd). Auf Politiker, von denen angenommen wird, sie machten sich nicht von den als Koterien bezeichneten mächtigen und meinungsbildenden Gruppen abhängig, wird mitunter explizit hingewiesen. Über den Reichskanzler Otto von Bismarck wird zum Beispiel im Jahr 1901 von seinem Nachfolger behauptet: er gehört keiner Koterie, er gehört der ganzen Nation, er ist ein nationales Eigentum.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Pejorisierung des Worts Koterie im 19. Jahrhundert mit einer deutlichen Kritik an exklusiven und einflussreichen Gruppierungen einhergeht. Die Ausgrenzung anderer und die Selbstbezogenheit dieser Gruppen wird teilweise scharf kritisiert oder auch verspottet (1830a, 1854b, 1857). Die Kritik ist häufig mit der Annahme verbunden, dass die Begrenzung auf den eigenen elitären Kreis auch zu einer gewissen gedanklichen Begrenztheit und Ablehnung anderer Positionen führe (1838a, 1851b, 1855, 1878). Gegenwärtig könnte man Gruppen, die fast ausschließlich Kontakt mit Gleichgesinnten und deren Auffassungen haben, mit Wörtern wie Filterblase bzw. Blase oder Echokammer bezeichnen (vgl. Duden online unter Blase und Echokammer).

Koteriesprache und weitere Wortbildungen

Das Kompositum Koteriesprache ist zuerst auf Johann Wolfgang von Goethe zurückzuführen:

Es entſpann ſich bald unter uns eine Cotterie-Sprache, wodurch wir vor allen Menſchen reden konnten, ohne daß ſie uns verſtanden, und ſie bediente ſich dieſes Rothwelſches oͤfters mit vieler Keckheit in Gegenwart der Aeltern [1812].

Goethe bezieht das Wort auf eine mit seiner Schwester verwendete Geheimsprache – ein privates Idiom, das nur die vertrauten Geschwister verstehen und für Außenstehende unverständlich erscheint. Einen individuellen Jargon beschreibt Goethe auch mit Bezug auf ein befreundetes Paar, mit denen er in einer neckische[n] Coteriesprache kommuniziert (1814). In Bezug auf die Schriften Johann Caspar Lavaters verwendet Goethe das Kompositum Koteriesprache im Hinblick auf die von diesem verwendete Wissenschaftssprache, die für andere offenbar schwer zugänglich war (1830b; vgl. GWB 5, 667).

Der Gebrauch des Worts Koteriesprache ohne abwertende Konnotation bleibt auf Goethe begrenzt. Da der Exklusivitätsanspruch von Koterien seit dem 19. Jahrhundert zunehmend in der Kritik steht, wundert es nicht, dass auch der als ausgrenzend wahrgenommene Sprachgebrauch dieser Personenkreise beanstandet wird. Bereits 1787 wird über den kriechenden Jargon der Kotterien geschrieben und auch das Kompositum Koteriesprache wird pejorativ verwendet. Mit Koteriesprache (vgl. auch Koteriewort 1854c) wird ein exklusiver, nur innerhalb des jeweiligen Personenkreises verständlicher und somit ausgrenzender Sprachgebrauch bezeichnet (vgl. 1854d, 1909).

Der Ausdruck Koterie ist auch als Bestandteil weiterer Wortbildungen bezeugt, so zum Beispiel in den Ableitungen Gegenkoterie (1722b), Koterientum (1848) und Koteriewesen (1860). Außerdem ist Koterie als Grundwort in Komposita wie Frauenkoterie (1722c), Weiberkoterie (1722d) und Familienkoterie (1840; 1898, vgl. hier NepotismusWGd) sowie als Bestimmungswort in den Bildungen Koteriesaal (1722e), Koteriegeist (1854e) und in dem okkasionellen Kompositum Koteriegewäsch (1831) zu finden.

Bezeugung

Abb. 2: Wortverlaufskurve zu Koterie

DWDS (dwds.de) | Bildzitat (§ 51 UrhG)

Die DWDS-Wortverlaufskurve (vgl. Abb. 2) zeigt die relativ kurze Karriere des Lehnworts Koterie in deutschsprachigen Texten. Nach einem eher zurückhaltenden Gebrauch im 18. Jahrhundert nimmt die Anzahl der Belege im 19. Jahrhundert stetig zu, das Wort erreicht (einhergehend mit der zunehmenden pejorativen Verwendung) in der Jahrhundertmitte seinen Bezeugungshöhepunkt. Insgesamt bleibt Koterie jedoch während seiner gesamten Bezeugungszeit ein eher randständiges Wort.

Im Hinblick auf seine Gebräuchlichkeit wird Koterie im 20. Jahrhundert von dem bereits vorher häufiger bezeugten bedeutungsverwandten Wort CliqueWGd abgelöst. Während Clique kontinuierlich an Bedeutung gewinnt und sein Gebrauch besonders seit etwa 1900 stark zunimmt, geht dieser in Bezug auf Koterie zeitgleich stark zurück. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts findet der Ausdruck Koterie kaum noch Verwendung, er ist nur noch vereinzelt (z. B. historisierend oder literarisch in bewusster Verwendung des veralteten Ausdrucks) bezeugt (1968, 2017). Koterie ist heute nicht mehr gebräuchlich und vermutlich für viele auch kaum noch verständlich.

Literatur

Brunt 1983 Brunt, Richard J.: The Influence of the French Language on the German vocabulary (1649 –1735). Berlin u. a. 1983.

1DHLF Dictionnaire historique de la langue française, par Alain Rey et al., 3. Aufl. Bd. 1–2. Paris 2000.

Duden online Duden online. Hrsg. von der Dudenredaktion. Mannheim 2011 ff. (duden.de)

1DWB Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. Bd. 1–16. Leipzig 1854–1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971. (woerterbuchnetz.de)

2DWB Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. Neubearbeitung. Hrsg. von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (vormals Deutsche Akademie der Wissenschaften) und der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Bd. 1–9. Stuttgart 1983–2018. (woerterbuchnetz.de)

DWDS DWDS. Der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute. (dwds.de)

Gamillscheg 1969 Gamillscheg, Ernst: Etymologisches Wörterbuch der französischen Sprache. 2., vollständig neu bearbeitete Aufl. Heidelberg 1969.

GWB Goethe-Wörterbuch. Hrsg. von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften [bis Bd. 3, Lfg. 4. Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin/Akademie der Wissenschaften der DDR], der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Bd. 1 ff. Stuttgart 1978 ff. (woerterbuchnetz.de)

Herder Herders Conversations-Lexikon. Kurze aber deutliche Erklärung von allem Wissenswerthen aus dem Gebiete der Religion, Philosophie, Geschichte, Geographie, Sprache, Literatur, Kunst, Natur- und Gewerbekunde, Handel, der Fremdwörter und ihrer Aussprache etc. etc. Hrsg. von Johann Gottfried von Herder. Bd. 1–5. Freiburg im Breisgau 1854.

Krünitz Krünitz, Johann Georg/Heinrich Gustav Flörke: Ökonomische Encyklopädie oder Allgemeines System der Staats-, Stadt-, Haus- und Landwirtschaft. In alphabetischer Ordnung. Berlin 1773–1858. (kruenitz1.uni-trier.de)

MLW Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert. In Gemeinschaft mit den Akademien der Wissenschaften zu Göttingen, Heidelberg, Leipzig, Mainz, Wien und der Schweizerischen Geisteswissenschaftlichen Gesellschaft hrsg. von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Begr. von Paul Lehmann und Johannes Stroux. Bd. 1 ff. Berlin 1967 ff. (woerterbuchnetz.de)

NDB Neue Deutsche Biographie. Bd. 1 ff. Berlin 1953 ff. (deutsche-biographie.de)

3OED Oxford English Dictionary. The Definite Record of the English Language. Kontinuierlich erweiterte digitale Ausgabe auf der Grundlage von: The Oxford English Dictionary. Second Edition, prepared by J. A. Simpson and E. S. C. Weiner, Oxford 1989, Bd. 1–20. (oed.com)

SAOB Ordbok över svenska språket. Utg. av Svenska Akademien. Bd. 1–38. Lund u. a. 1898–2021. (svenska.se)

Belegauswahl

[Bodmer, Johann Jacob/Johann Jacob Breitinger]: Die Discourse der Mahlern. Erster Theil. Zürch 1721 , Bl. [)( 4] v. (books.google.de)Das ruhmlichste für uns, und dasjenige worinne unsere Hoffnung uns nicht betreugen kan/ ist dieses / daß ihr die Begierde gutheissen werdet / die uns beseelet hat / um die Tugend und den guten Geschmack in unsern Bergen einzuführen.

Lauffer an die Maler. Bern, den 10. Mey 1721. In: Bibliothek Aelterer Schriftwerke der deutschen Schweiz. Hrsg. von Jakob Bächtold/Ferdinand Vetter. 2. Serie, 1. Heft. Chronick der Gesellschaft der Mahler 1721–1722. Nach dem Manuscripte der Zürcher Stadtbibliothek hrsg. von Theodor Vetter. Frauenfeld 1887, S. 83. (books.google.de)[…]Ich bin zwar nit der Meinung, daß man unsre teütsche Sprache mit frömden Wörtern, gleich andern, nit auch solle bereichern. Allein wan ich ein gut teütsches Wort finde meine Gedanken auszudrüken, so wolte ich nit bald ein frömdes gebrauchen. Ich wolte lieber für reüssite guten Ausschlag, für tort Unbill, für coterie Gesellschaft setzen. […]Und ist gewüß, daß unsere Sprache, wan man sie wol verstehet, so reich und nachdrücklich als immer eine andere ist, und wan sie mit frömden Worten nit vermenget, viel besser fließet.

Laurenz Zellweger an Johann Jakob Scheuchzer, 16. Oktober 1721, ZBZ, Ms. H 315, S. 204 (zitiert nach: Dunja Bulinsky: Nahbeziehungen eines europäischen Gelehrten. Johann Jakob Scheuchzer (1672–1733) und sein soziales Umfeld. Zürich 2020, S. 128).In meinem letstern Brieff habe von keiner Lotterie geredt, sondern von der Cotterie oder Gesellschafft in Zürich, welche alle Donnerstag einen halben Bogen von Moral Sachen ans Taglicht gibt. […]Es nimt mich nur sovil desto mehr wunder, was man in Zürich von dieser Gazette morale judiciere, weilen ich selbsten auch um etwas darinn interessiert bin.

[Bodmer, Johann Jacob/Johann Jacob Breitinger]: Die Discourse der Mahlern. Dritter Theil. Zürch 1722, S. 51. (books.google.de)Die Passion für das Interesse der Coterie wird allezeit von der natürlichen Paßion, die ein jedes Glied hat die Hochachtung des andern zu erwerben, unterhalten: Ein jeder Coteur arbeitet für die Coterie, indem er für sich selbst sorget.

[Bodmer, Johann Jacob/Johann Jacob Breitinger]: Die Discourse der Mahlern. Dritter Theil. Zürch 1722, S. 156. (books.google.de)[…]Im Anfang spatzierte er täglich zwey biß drey mahle vor ihren Fenstern vorbey, er liesse sich sagen, wenn sie ausgehe, damit er ihr auf der Gasse begegnen könne, in der Kirche setzte er sich gegen sie über, wenn sie an den Sonntagen bey ihrer Coterie ware, formierte er nicht weit von ihr mit zween Freunden eine Gegen=Coterie.

[Bodmer, Johann Jacob/Johann Jacob Breitinger]: Die Discourse der Mahlern. Dritter Theil. Zürch 1722, S. 76. (google.de)Aber unsere Frauen=Coterien haben einen edlern Ursprung, und werden alleine mit Deliberationen zugebracht, welche über die allgemeinen Angelegenheiten der Stadt zusammen getragen werden.

[Bodmer, Johann Jacob/Johann Jacob Breitinger]: Die Discourse der Mahlern. Dritter Theil. Zürch 1722, S. 75. (google.de)Ein jedwede von diesen Weiber=Coterien hat ihren eigenen Platz, auf welchem sie Fuß hält, […]und ich habe wahrgenommen, daß eine jegliche den ihren so ordentlich und sicher weiß, daß sie nicht um einen Gassen=Stein irret. Eine Coterie schliesset sich hier in der Form eines Circkels zusammen; dorte stehet eine andere in einer gevierdten.

[Bodmer, Johann Jacob/Johann Jacob Breitinger]: Die Discourse der Mahlern. Zweyter Theil. Zürch 1722, S. 100, 102. (books.google.de)Dieses Zimmer, von dem ich euch die Beschreibung gemacht habe, ist der Coterie=Saal der vortrefflichsten Tobacks=Rauchern der Stadt, die sich alle Wochen einen bestimmten Nachmittags daselbstversammeln.

[…]

Keine Weibs=Person darf in unsern Coterie=Saal kommen/ als die rauchet/ […]und wann uns die Ehre einer Visite von einer solchen wiederfährt/ soll nicht allein sie/ sondern auch derjenige von der Gesellschaft/ der sie eingeführt hat/ an Toback und Pfeiffen gastfrey gehalten werden.

Küchelbecker, Johann Basilius: Allerneueste Nachricht vom Römisch-Käyserlichen Hofe: [...] Hannover 1730, S. 380. (digital.wienbibliothek.at)Kleine Gesellschafften, Coterien und dergleichen Zusammenkünffte, findet man zu Wien sehr viele; und werden solche deswegen also genennet, weil dieselben nur von dem kleinen Adel gehalten und besuchet werden.

Weiße, Christian Felix: Beytrag zum deutschen Theater. Dritter Theil. Zwote, verbesserte und vermehrte Aufl. Leipzig 1768, S. 267. (digitale-sammlungen.de)Ah! was sind die meisten Väter nicht für Schöpfe! in die Mädchenschule, auf den Tanz= und Fechtboden, auf die Reutbahne, in Concerte, auf Bälle und in Cotterien sollten sie die Söhne schicken, und nicht zu alten verdrüßlichen Graubärten.

Nicolai, Friedrich: Das Leben und die Meinungen des Herrn Magister Sebaldus Nothanker. Bd. 1. Berlin/Stettin 1773, S. 220. (deutschestextarchiv.de)denn er war ein witziger Kopf, der in den verſchiedenen Stationen ſeines Lebens, die Seele aller Cotterien, Schmaͤuſe und Trinkgeſellſchaften geweſen war.

Krünitz, Johann Georg/Heinrich Gustav Flörke: Ökonomische Encyklopädie oder Allgemeines System der Staats-, Stadt-, Haus- und Landwirtschaft. In alphabetischer Ordnung. Bd. 8. Berlin 1776, S. 406. (kruenitz1.uni-trier.de)Cotterie, Fr. Coterie, eine Anzahl von mehreren Personen, die vertraulich miteinander umgehen, und gemeinschaftliche Lustbarkeiten miteinander anzustellen pflegen, z. E. zum Ausreiten, zum Spazierenfahren, zum Concert, zum Schmausen, Pickenick, Kränzchen, u. d. g. m.

Wezel, Johann Karl: Satirische Erzählungen, Erstdruck: 1777/1778 [Berlin 2000], S. 224. [IDS]Sein Leben war eine Reihe von Lustreisen, von Picknicks und andern gesellschaftlichen Partien; keine Koterie, kein Kränzchen, kein Klub, wovon er nicht ein Mitglied war!

Musäus, Johann Karl August: Physiognomische Reisen. Viertes Heft. Altenburg 1779, S. 249. (deutschestextarchiv.de)Meiner Meinung nach, ſind die Theegeſellſchaften nicht des duͤrftigen Trankes, ſondern des Handmanoͤvres wegen mit der Taſſe erfunden; denn dieſe nahrloſen Theeſchmaͤuße ſind erſt mit der Phyſiognomik aufgelebt. Was Sie fuͤr Steifheit und Truͤbſinn in dergleichen Cotterieen halten, iſt eigentlich Beobachtungsgeiſt, Aufmerkſamkeit, und phyſiognomiſches Studium.

Müller, Johann Gottwerth: Emmerich, eine komische Geschichte […]. Zweyter Theil. Frankfurt/Leipzig 1787, S. 377. (books.google.de)Die Tafel dieses Kaufmanns war also fast täglich mit Personen vom vornehmsten Range besetzt, und Emmerich hatte hier die bequemste Gelegenheit, seinem äusseren Menschen Politur zu geben, den armseligen bon ton und den kriechenden Jargon der Kotterien zu lernen, und es in der Fertigkeit mit der feinsten Kunst Freunde und Feinde zu zerreißen, bis zur Meisterschaft zu bringen.

Goethe, Johann Wolfgang von: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Zweyter Theil. Tübingen 1812, S. 301. (deutschestextarchiv.de)Es entſpann ſich bald unter uns eine Cotterie-Sprache, wodurch wir vor allen Menſchen reden konnten, ohne daß ſie uns verſtanden, und ſie bediente ſich dieſes Rothwelſches oͤfters mit vieler Keckheit in Gegenwart der Aeltern.

Campe, Joachim Heinrich: Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke. Ein Ergänzungsband zu Adelung’s und Campe’s Wörterbüchern. Neue stark vermehrte und durchgängig verbesserte Ausgabe. Braunschweig 1813, S. 233 (bsb-muenchen.de)Coterie (sprich Kotterih), ein gesellschaftlicher Verein zum Vergnügen, eine geschlossene Gesellschaft. [...] Also ein Gesellschaftsverein, Gesellschaftsbund, welches Catel dafür angesetzt hat, scheint für eine so leichte Vereinigung, als unter Coterie verstanden wird, ein wenig zu ernst zu sein. Sonst auch ein Kränzchen.

Goethe, Johann Wolfgang von: Brief an Caroline Sartorius, 18. Mai 1814. In: Goethes Werke. IV. Abtheilung. Bd. 24. Weimar 1901, S. 274. (archive.org)Eben war ich im Begriff in einem Brief an Sie, wertheste Frau Gevatterin, die neckische Coteriesprache fortzusetzen, in der sich Ihr Herr Gemahl während dieser letzten glücklichen Tage freundlich gefallen wollte.

Fouqué, Caroline de La Motte: Die Frauen in der großen Welt. Bildungsbuch beim Eintritt in das gesellige Leben. Berlin 1826, S. 145. (deutschestextarchiv.de)Die kleinen Cotterien der Frauen, ihre Comitẽen, ihre ſentimentalen, oder Gewohnheitsverbindungen, haben nur dann Leben, wenn das Geſchick gleichſam mit harter Hand die heilige Wahrheit großer und aufopfernder Gefuͤhle aus dem Grunde ihres Jnnern heraufriß, und die ſpielende Vertraulichkeit zu aͤchterem Vertrauen umſchuf.

Pückler-Muskau, Hermann von: Briefe eines Verstorbenen. [...] Erster Theil. München 1830, S. 40. (deutschestextarchiv.de)Doch um auf die gelehrte und liebenswürdige Dame zurückzukommen, von der eben die Rede war, ſo ſpielte zu der Zeit, als ich in den dortigen Regionen verweilte, um die Winterſonne ihres Hof- und Schriftglanzes, ein ſeltſamer Inſektenſchwarm, in der großen Welt eine Cotterie genannt — welche, ſoviel ich weiß, noch jetzt als Grundſatz aufſtellt […](wer hätte heut zu Tage nicht Grundſätze!): daß der Adel wirklich von einer andern Sorte Blut, als andre Menſchen, durchſtrömt werde, und nur höchſtens im Wege der Impfung ein gemeiner Baum noch veredelt werden möge, z. B. durch natürliche Kinder großer Herren u. ſ. w. Dieſer Adel bleibe alſo vor allem rein und abgeſchloſſen.

Goethe, Johann Wolfgang von: Dichtung und Wahrheit. Vierter Theil. In: Goethes Werke. [1. Abteilung]. Bd. 29. Weimar 1891, S. 141. (archive.org)Seine [Johann Caspar Lavaters] Schriften sind schon jetzt schwer zu verstehen, denn nicht leicht kann jemand eindringen in das was er eigentlich will. […]Niemand hat so viel aus der Zeit und in die Zeit geschrieben als er; seine Schriften sind wahre Tagesblätter, welche die eigentlichste Erläuterung aus der Zeitgeschichte fordern; sie sind in einer Coteriesprache geschrieben, die man kennen muß um gerecht gegen sie zu sein, sonst wird dem verständigen Leser manches ganz toll und abgeschmackt erscheinen.

Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796 bis 1832. Hrsg. von Friedrich Wilhelm Riemer. Sechster Theil, die Jahre 1830 July bis 1832. Berlin 1834, S. 174. (books.google.de)Den heutigen Zustand der Musik findet er auf der höchten Höhe.Seine Kenntniß der Geschichte ist Wickelwackel und seine Kritik, Kikelkakel, Coteriengewäsch der Salons nach ausgestandener Oper oder nach einem Concert, wie wir es täglich vernehmen.

Varnhagen, Rahel: Rahel. Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde. Zweiter Theil. Hrsg. von Karl August Varnhagen von Ense. Berlin 1834, S. 116. (deutschestextarchiv.de)Von Gentz möcht’ ich dir gerne ſchreiben […] Fragt mich nach nichts. Kurz, hat kein Gedächtniß im Herzen. Kennt keine Welt mehr, als die aus Koterien vornehmer Leute beſteht.

Der Sammler. Ein Blatt zur Unterhaltung und Belehrung 7 (1838), Nr. 11, S. 45. (books.google.de)Die Wiener Crème. Die bei weitem zahlreichere Coterie des Hohen Adels in Wien ist die sogenannte Creme. Aus Familien von höchster Geburt zusammengesetzt, schließt sie die Diplomatie und alles in ihre Sphäre sich eignende fremde Fashionable in ihren ausgedehnten Kreis, während sie alle unebenbürtigen Elemente durch jene unzeitgemäße Auschließung von sich ferne hält, welche in kleineren Städten eine so fühlbare Armuth des geistigen Verkehrs erzeugt und deren Folgen auch nachtheilig auf diese große Vereinigung wirken muß.

List, Friedrich: Das deutsche National-Transport-System in volks- und staatswirthschaftlicher Beziehung [...]. Altona/Leipzig 1838, S. 52. (deutschestextarchiv.de)Vielleicht wäre es besser, die Wahl der Directoren nur das erste Mal dem Ausschusse anheim zu stellen, die künftigen Wahlen der Directoren aber der Generalversammlung vorzubehalten, weil dadurch das Interesse an diesen Versammlungen vermehrt und der Bildung von dem Gesellschaftszwecke schädlichen Coterien im Ausschusse vorgebeugt würde.

Gutzkow, Karl: Börne’s Leben. Hamburg 1840, S. 30. (deutschestextarchiv.de)Ohne sittliche Selbsterziehung, von den Schmeicheleien seiner Umgebung früh gehätschelt, angewiesen auf Lebensernten, die er [Heine] nicht zu säen brauchte, ein verwöhntes Kind der Familiencoterie, schlenderte er mit nachlässiger Indifferenz durch ein menschliches Daseyn.

Wochenblatt als Fortsetzung der Landtags-Zeitung (1846), Nr. 82, S. 320. (google.de)Er sei aufrichtig katholisch und überzeugt, daß der warme aber duldsame und von christlicher Liebe beseelte Katholicism der geheiligten Sache des Glaubens mehr nütze, als die sogenannte streitende Kirche einer Alles überlärmenden und daher scheinbar mächtigen Coterie (Sippschaft).

Aston, Louise: Aus dem Leben einer Frau. Hamburg 1847, S. 32. (deutschestextarchiv.de)Unter den schönen, blühenden Lindenbäumen hatten sich Coterieen gebildet, die Chocolade schlürften, Blätter lasen, oder durch leichtes Plaudern die Stunden verkürzten, die sich vom Brunnentrinken bis zum Diner träg und langweilig dahinschleppten.

Prutz, Robert Eduard: Vorlesungen über die Geschichte des deutschen Theaters. Berlin 1847, S. 230. (digitale-sammlungen.de)Gottsched ist der wahre Vater literarischer Coterieen in Deutschland: das heißt Verbindungen, welche nicht auf der Grundlage gemeinsamer Ueberzeugungen, geistiger Principien, nein, die auf dem faulen Boden gemeinschaftlichen Eigennutzes, gemeinschaftlicher Selbstsucht ruhen. Literarische Schulen hatten wir gehabt, literarische Parteien bildeten sich vor seinen Augen: er that ein Drittes hinzu, er schuf die Clique, er erfand und übte jene erbärmlichen Künste literarischer Klatschsucht, jenes System der Unwahrheit, der Lüge, der Verdächtigung, das seitdem eine so unselige Vollständigkeit bei uns gewonnen, in dem, wie in einem wahren Irrgarten, so viel hoffnungsreiche Talente seitdem verloren gegangen sind.

Die Grenzboten 7/1/2 (1848), S. 54. (deutschestextarchiv.de)Nun aber ist dem Beobachter das schwäbische Coterienthum in Fleisch und Blut übergegangen.

Neue Rheinische Zeitung, 15. Februar 1849, Nr. 222, S. [3]. (deutschestextarchiv.de)Er fügt seiner Begründung den Vorwurf bei, es habe sich in der Versammlung eine ministerielle Coterie gebildet, die außerhalb der Versammlung den Gang derselben, die Tagesordnungen etc. bestimmt, und giebt nicht undeutlich zu verstehen, daß die Versammlung somit fast nur noch die Drathpuppe dieser Coterie ist. (Die Herren aus dieser Coterie, Cafe Milani etc., fühlen sich getroffen und machen Lärm. Links: Ruhe!)

Die Grenzboten 9/2/2 (1850), S. 581. (deutschestextarchiv.de)Die Nation verwirft einmüthig — eine ganz kleine Coterie fanatischer Reactionäre ausgenommen, — diesen Versuch, den alten Fürstenabsolutismus wieder aufzurichten.

Die Grenzboten 10/1/2 (1851), S. 396. (deutschestextarchiv.de)Um vor der Kritik sicher zu sein, vereinigen sie sich in Coterien, welche dann „literarische Vereine“ heißen und dazu dienen, sich gegenseitig zu lobhudeln und Weltgeschichte zu machen.

Die Grenzboten 10/1/1 (1851), S. 420. (deutschestextarchiv.de)Die kroatischen Literaten halten daher Hegel […] für einen Narren oder einen Charlatan, […] ihr Haß gegen Hegel geht so weit, daß sie jeden geistig strebsamen Mann, der nicht in ihre Kotterie gehört, aufs gröbste zu beschimpfen meinen, wenn sie ihn einen „Hegelianer“ nennen.

Herders Conversations-Lexikon. [...] Hrsg. von Johann Gottfried von Herder. Bd. 2. Freiburg im Breisgau 1854, S. 222. (zeno.org)Coterie, geschlossene Gesellschaft, Partei, mit einem verächtlichen Nebenbegriff.

Die Grenzboten 13/2/3 (1854), S. 77. (deutschestextarchiv.de)Ernsthafte Gespräche über frivole Fragen, Liebesmetaphysik, Gefühlssubtilitäten, weitläufige Verhandlungen über den Sinn eines Räthsels, mit dessen Vorlesung gewöhnlich die Unterhaltung begann, waren der hauptsächliche Inhalt derselben. Die Sitten dieser Coterien waren ebenso barock, als die Gespräche, die in ihnen geführt wurden.

Heine, Heinrich: Geständnisse [1854]. In: Sämmtliche Werke. Bd. 14. Vermischte Schriften. Zweiter Theil. Hamburg 1862, S. 273. (books.google.de)[…]Ja, ich gestehe, ich wich einige Schritte zurück, als der Schneider solchermaßen mit seiner widerwärtigen Familiarität von den Ketten sprach, womit ihn die deutschen Schließer zuweilen belästigten, wenn er im Loch saß – „Loch! Schließer! Ketten!“ lauter fatale Koterieworte einer geschlossenen Gesellschaft, womit man mir eine schreckliche Vertrautheit zumuthete.

Heine, Heinrich: Geständnisse [1854]. In: Sämmtliche Werke. Bd. 14. Vermischte Schriften. Zweiter Theil. Hamburg 1862, S. 266. (books.google.de)Solange solche Doktrinen noch Geheimgut einer Aristokratie von Geistreichen blieben und in einer vornehmen Koterie=Sprache besprochen wurden, welche den Bedienten, die aufwartend hinter uns standen, während wir bei unsern philosophischen Petits-Soupers blasphemierten, unverständlich war.

Die Grenzboten 13/2/3 (1854), S. 468. (deutschestextarchiv.de)Espartero […]hat sich immer als ein tapferer Soldat gezeigt; aber als Staatsmann erfreut er sich keines besondern Rufes. Was ihm Ansehen und Gewicht gibt, ist seine Ehrlichkeit, eine bei spanischen Politikern äußerst selten zu findende Uneigennützigkeit und Freiheit von persönlichem Ehrgeiz; aber er ist auch unentschlossen im Rathe, dem Coteriegeist leicht zugänglich, und in seiner frühern Stellung war er noch nicht zwei Jahre im Amte, als er sich bereits mit allen Parteien verfeindet hatte.

Hebbel, Friedrich: Brief an Siegmund Engländer. Wien, den 6. Mai 1854. In: Hebbels ausgewählte Werke. In sechs Bänden. Hrsg. und mit Einl. versehen von Richard Specht. Bd. 6: Aus Tagebüchern und Briefen. Stuttgart/Berlin [1904], S. 293.ich werde nach wie vor von den literarischen Koterien als vogelfrei behandelt und von den Theatern ignoriert, soweit nur immer möglich, […]aber ich finde darin, denn ich habe mich trotzdem einer gewissen stillen Wirkung zu erfreuen und bin zufrieden damit. Ich fühle meine isolierte Stellung nur dann, wenn ich Freunden dienen soll und nicht kann; wie oft wird mir ein Manuskript zugeschickt, dessen Verfasser einen Verleger wünscht, oder ein Buch, das einer Empfehlung bedarf, und wie wenige mögen mir glauben, wenn ich ihnen schreibe, daß ich außer stande bin, sie zu fördern.

Die Grenzboten 14/2/3 (1855), S. 343. (deutschestextarchiv.de)Jeder Idealismus, der sich von den allgemeinen Interessen trennt, führt zur Coterie, und die schlechteste Art der Coterie entsteht, wenn die sogenannten schönen Seelen sich von der Welt isoliren und sich mit ihren Inspirationen und Weissagungen nur aufeinander beziehen.

Johann Friedrich Böhmer’s Leben, Briefe und kleinere Schriften. Durch Johannes Janssen. Bd. 1. Leben 1795–1863. Freiburg im Breisgau 1868, S. 371. (books.google.de)Eine allzu kleine Versammlung sinkt zu leicht zur Coterie herab, die dann von einem oder ein paar Koryphäen (einem in Cöln sog. Klüngel) beherrscht wird.

Die Grenzboten 16/1/2 (1857), S. 393. (deutschestextarchiv.de)In eng abgegrenzten Coterien bewegen sich die vornehmen Familien schwerfällig in einem kleinen Zirkel von traditionellen socialen und politischen Begriffen.

Die Gartenlaube 8 (1860), S. 224. (wikisource.org)Die Feindseligkeiten von Marx sind nicht die seinigen. Er isolirt sich nicht in kleinliche Sectirerei, absolute Negation und trauriges Coteriewesen.

Die Grenzboten 25/1/2 (1866), S. 6. (deutschestextarchiv.de)Ueberhaupt wenn man durchaus einer Clique oder Coterie angehören muß, um nicht für menschenscheu oder gar menschenfeindlich zu gelten, so war Rückert freilich nicht dazu angethan, beiden Vorwürfen zu entgehen.

Marx, Karl: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. 2., überarbeitete Aufl. Hamburg 1869, S. 11. (deutschestextarchiv.de)Es war eine Koterie von republikaniſch geſinnten Bourgeois, Schriftſtellern, Advokaten, Offizieren und Beamten, deren Einfluß […]auf den perſönlichen Antipathien des Landes gegen Louis Philipp, auf Erinnerungen an die alte Republik, auf dem republikaniſchen Glauben einer Anzahl von Schwärmern, vor Allem aber auf dem franzöſiſchen Nationalismus beruhte, deſſen Haß gegen die Wiener Verträge und gegen die Allianz mit England ſie fortwährend wach hielt.

Marx, Karl: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. 2., überarbeitete Aufl. Hamburg 1869, S. 18. (deutschestextarchiv.de)Schon die Juniinſurrektion hatte ſie zur „Partei der Ordnung“ vereinigt. Jetzt galt es zunächſt, die Koterie der Bourgeois-Republikaner zu beſeitigen, die noch die Sitze der Nationalverſammlung inne hielt.

Schacht, Theodor/Wilhelm Rohmeder: Lehrbuch der Geographie alter und neuer Zeit. Mainz 1874, S. 1044. (gei.de)die Regierung ist in den Händen korrupter Coterien; denn nicht das Volk regiert in dieser demokratischen Republik, es sind einige durch Betrug erwählte Repräsentanten, welche ihre Kollegen am Gängelbande führen.

Lotheissen, Ferdinand: Geschichte der französischen Literatur im XVII. Jahrhundert. Wien 1878, S. 161. (google.de)Auch das Hôtel Rambouillet bildete schliesslich eine Art schöngeistiger Koterie, wenn auch der besten eine. Die Koterie bedingt aber Einseitigkeit und Verirrung . In den früher so heiteren Kreis schlich sich mit der Zeit Affektation und Prüderie ein.

Fontane, Theodor: Gesammelte Werke. Jubiläumsausgabe. Zweite Reihe in fünf Bänden. Autobiographische Werke/Briefe. Bd. 5. Berlin 1920, S. 49.Ich bin absolut einsam durchs Leben gegangen, ohne Klüngel, Partei, Clique, Koterie, Klub, Weinkneipe, Kegelbahn, Skat und Freimaurerschaft, ohne rechts und ohne links, ohne Sitzungen und Vereine. […] Ich habe den Schaden davon gehabt, aber auch den Vorteil, und, wenn ich’s noch einmal machen sollte, so macht‘ ich’s wieder so. Vieles büßt man ein, aber was man gewinnt, ist mehr.

Die Grenzboten 57/3 (1898), S. 542. (deutschestextarchiv.de)[…]Die Regentenfamilie soll eine erhabne Stellung über allen andern Familien des Landes einnehmen; jede Ehe mit Unterthanen brächte Privatfamilien der regierenden und so das Parteiinteresse dem öffentlichen zu nahe. Mit Einreißen solcher Ehen würde dem gefährlichsten Nepotismus und der Herrschaft einer Familienkoterie Thür und Thor geöffnet.

Die Grenzboten 59/2 (1900), S. 212. (deutschestextarchiv.de)[…]Herrgott, wenn ich der Gesellschaft an den Leib könnte, die jede Cigarettensorte in den Schaufenstern mit nackten Weibern ankündigen und in Prosa und in Versen mit und ohne Sentimentalität ihren Cynismus oder ihre Lüsternheit offen als Litteratur zu Markte tragen darf, bloß weil kein Staatsanwalt eine Handhabe findet oder vielleicht auch nicht einzuschreiten wagt aus Respekt vor – einer kleinen Koterie, die die Presse mit ihrem Geschrei erfüllen würde.

Bülow, Bernhard von: Enthüllung des Bismarck=Nationaldenkmals in Berlin. Am 16. Juni 1901. In: Fürst Bülows Reden […]. Hrsg. von Johannes Penzler. Bd. 1: 1897–1903. Berlin 1907, S. 224.Keine Partei darf den Fürsten Bismarck für sich allein mit Beschlag belegen, aber jede kann und soll trotz der Gegensätze in dieser oder jener Frage vor diesem Toten den Degen senken. Er gehört keiner Koterie, er gehört der ganzen Nation, er ist ein nationales Eigentum.

Meyers Großes Konversations-Lexikon, Bd. 15. Leipzig 1905, S. 467. (zeno.org)Für eine P[artei], die nicht das allgemeine, sondern lediglich das persönliche Interesse ihrer Angehörigen verfolgt, wird die Bezeichnung Clique oder Koterie gebraucht.

Paoli, Betty: Gesammelte Aufsätze: Eingeleitet und herausgegeben von Helene Bettelheim-Gabillon. Wien 1908, S. 167. [DTA][…]So erging es Stieglitz. Sein über Nacht aufgeschossener Ruhm zerfloß wie Rauch, denn es fehlte ihm der Kern einer kräftigen Potenz, er war nur das Produkt einer literarischen Koterie, einer jener gegenseitigen Vergötterungsanstalten, wie es deren in Norddeutschland viele gibt.

Paoli, Betty: Gesammelte Aufsätze. Eingeleitet und herausgegeben von Helene Bettelheim-Gabillon. Wien 1908, S. 4. [DTA]Hiezu kam noch, daß man namentlich in jener Zeit, um durchzugreifen, von irgend einer literarischen Clique gestützt werden mußte. […] Annette v. Droste, […]zu stolz um auf die papierenen Kränze, die der Journalismus verteilt, Gewicht zu legen, gleichzeitig gegen jede provozierte Anerkennung im Gefühle ihres Wertes sich von jeder literarischen Koterie fernehaltend, ward übersehen und ihre Richtungen blieben ungekannt.

Die christliche Welt 23 (1909), Nr. 34, Sp. 810. (dfg-viewer.de)Hensel läßt uns so recht verstehen, wie „auf den sonnigen Höhen eines sorgenfreien Lebens“ in einem harmonisch geschlossenen Kreise sich notwendig eine starke Exklusivität bildet, die mit einer den Uneingeweihten unverständlichen Koteriesprache sich gegen alle Eindringlinge aus der Außenwelt abschließt.

Eberhard, Johann August: Synonymisches Handwörterbuch der deutschen Sprache. Leipzig 1910. (textlog.de)Coterie […](von frz. cote, d. i. Buchstabe, Ziffer, Beitrags-Anteil, das auf lat. quota, sc. pars, d. i. der wievielste Teil, zurückgeht, ein Wort, das wir noch in Steuerquote, d. i. Beitragsanteil an der allgemeinen Steuer, haben) bezeichnet ursprünglich einen gesellschaftlichen Verein, bei dem die Vergnügungsausgaben durch gemeinsame Beiträge aller Mitglieder gedeckt werden, dann ein Kränzchen, eine geschlossene Gesellschaft überhaupt. In diesem Sinne wird es aber gegenwärtig nicht mehr gebraucht, sondern jetzt steht es nur noch in dem Sinne: eine kleine politische oder literarische Partei, die ihre Zwecke durch Intrigen zu erreichen sucht. Durch das Mittel der Intrige, das bezeichnend für die Coterie ist, unterscheidet diese sich von der Clique.

Die Grenzboten 69/3 (1910), S. 369. (deutschestextarchiv.de)Denn die Abgeordneten bestehen ebenfalls wieder aus Mitgliedern der herrschenden politischen Koterie, der es weder mit der Einführung des allgemeinen Wahlrechts noch mit einer einigermaßen gründlichen Verwaltungsreform jemals wirklich ernst sein kann.

Die Zeit, 23. 8. 1968, Nr. 34. [DWDS] (zeit.de)Spaltung der Einheit, jawohl, gegen die Einheit der internationalen Arbeiterschaft sei das Komplott gerichtet gewesen, diese Verschwörung einer kleinen pseudo-revolutionären Koterie.

Neue Züricher Zeitung (online), 24. 11. 2017. (nzz.ch)2007 tauchte er unter vollem Namen in Maja Lundgrens Roman „Mücken und Tiger“ auf, einem Buch über die literarischen Koterien in Schweden, die mit der italienischen Camorra parallelisiert werden.