Wortgeschichte

Herkunft und Wortbildung

Netzwerk schließt sich an eine Reihe von kollektivierenden -werk-Bildungen an, die im Deutschen seit dem 14. Jahrhundert erst vereinzelt, seit dem 17. Jahrhundert in größerer Produktivität auftreten (z. B. Flechtwerk, Gitterwerk). Netzwerk ist eine zum Substantiv Netz gebildete Ableitung mit dem aus dem homonymen Substantiv Werk entwickelten reihenbildenden Suffix -werk. Das Suffix -werk hat die Wortbildungsbedeutung Kollektivum

, kennzeichnet also die Gesamtheit von etwas (vgl. Fleischer/Barz 2012, 230). Im Fall von Netzwerk zeigen schon die ältesten Belege Kollektivbedeutung: Es wird die Gesamtheit des Netzes oder mehrerer Netze

bzw. sämtliche miteinander verbundene Netze

bezeichnet.

Inwieweit die deutsche Form Netzwerk auf älteres, in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts bezeugtes englisches network (vgl. 3OED unter network, n. A 1) oder auch im Niederländischen früher gebrauchtes netwerk zurückgeht bzw. nach deren Vorbild gebildet wird, ist nicht mit Sicherheit zu klären. Der erste greifbare Beleg aus dem Jahr 1672 kann möglicherweise als Lehnübersetzung aus dem Niederländischen angesehen werden, steht jedoch isoliert. Da sich bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts insgesamt nur vereinzelte Nachweise für den Ausdruck Netzwerk finden, ist eine fundierte Aussage über frühe Entlehnungsprozesse schwer möglich.

Auch wenn jüngere Verwendungsweisen von Netzwerk im 20. Jahrhundert in der Soziologie und EDV sicherlich von englisch network beeinflusst sind, ist wohl nicht von einer Neuentlehnung aus dem Englischen auszugehen, da Netzwerk zu diesem Zeitpunkt bereits eine lange und durchgehende Geschichte in der deutschen Sprache aufweist.

Ein Netzwerk aus Draht oder aus Schnüren

In den ältesten Nachweisen wird das Wort Netzwerk in der Bedeutung netzartiges Gebilde aus geknüpften Fäden, Garnen, Schnüren, Drähten

auf materielle Gegenstände bezogen. Ein früher Beleg stammt aus einer im Jahr 1672 zuerst auf Niederländisch veröffentlichten und sogleich ins Deutsche übersetzten Schrift. Hier wird mit Netzwerk (in der niederländischen Originalausgabe nettenwerk, vgl. auch mittelniederdeutsch netwerk , s. Lasch/Borchling 2, 1096) eine anscheinend aus mehreren Netzen bestehende Schutzvorrichtung auf einem Schiff zum Zwecke der Verteidigung bezeichnet (vgl. 1DWB 14, 2169). Von vereinzelten Textbelegen abgesehen (1711, 1754), kommt es erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu einer Gebrauchszunahme von Netzwerk. So bezeichnen Forschungsreisende wie der Naturforscher Johann Georg Forster die in ihren Augen ungewöhnlichen netzartigen Kleidungsstücke bzw. Textilgebilde indigener Völker mit dem Wort Netzwerk (1762, 1778, 1787).

Seit dem auslaufenden 18. Jahrhundert bezeichnet das Wort zudem Material und Struktur von Einhegungen

, z. B. eine kleine mit Gitter und Netzwerk versehene Fasanerie (1780, 1881). Vielfach werden die als Netzwerke bezeichneten Flecht- und Knüpfarbeiten im Zusammenhang mit Fischfang und Jagd verwendet. Für diese netzartigen Gerätschaften zum Fangen und Transportieren von Tieren (1854, 1889, 1892) sind heutzutage eher das Simplex Netz und die Komposita Fischer- und Fangnetz gebräuchlich. Zum einen werden die Netze selbst, also die Flecht- und Knüpfarbeiten

, als Netzwerk bezeichnet, zum anderen bezieht sich der Ausdruck auch auf das Material bzw. die gitterartige Struktur des Gebildes (etwas ist aus Netzwerk, z. B. 1823, 1861, 1925).

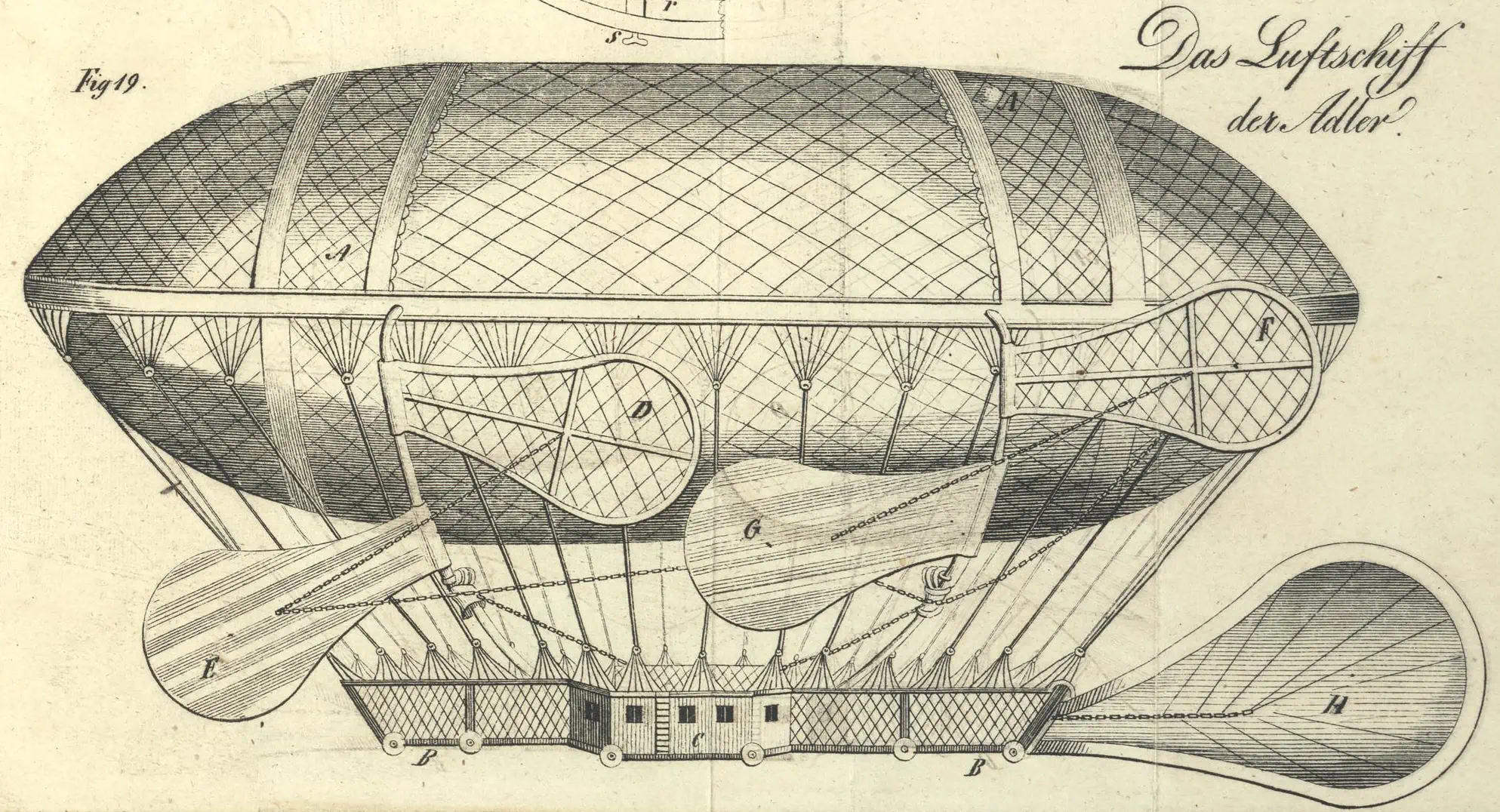

Abb. 1: „Das Luftschiff der Adler“ (Polytechnisches Journal 59, 1836, Ausschnitt Tab. II)

SLUB Dresden (slub-dresden.de) | Public Domain Mark 1.0

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsbereiche der mit Netzwerk bezeichneten Objekte im technischen Bereich kann man für das 19. Jahrhundert besonders im Polytechnischen Journal , dem sogenannten DinglerDWDS verfolgen. Es zeigen sich in vielen Textstellen die Bedeutungsaspekte Verstärkung

und Schutz

, wenn z. B. die Rede davon ist, dass ein Luftschiff ringsum mit starkem Nezwerke umgeben (1836) sei oder eine Tauchglocke durch ein Nezwerk aus Draht oder aus Schnüren (1838) verstärkt werden könne (vgl. auch 1880, 1897).

Ein aderichtes Netzwerk

Für die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts ist eine Erweiterung des Verwendungsbereichs von Netzwerk feststellbar: Mit Netzwerk wird nun auch die Struktur von Blutgefäßen des menschlichen Körpers bezeichnet. In der Lesart netzartige Verzweigungen von Gefäßen und Fasern von Lebewesen

steht nun der Aspekt des Verknüpft- und Verbundenseins im Zentrum der Bedeutung netzartig miteinander Verbundenes

(1738)1). Dass man um diese Zeit bereits von einer gewissen Gebräuchlichkeit des Ausdrucks in medizinischen Zusammenhängen ausgehen kann, zeigt die Aufnahme des Artikels Netz=Wercke im Zedler, dem seinerzeit größten deutschsprachigen enzyklopädischen Lexikon, im Jahr 1740. Die Bedeutung wird dort mit lateinisch rete vasculare

angegeben und es wird regelrecht begeistert von der zarten und wunderbaren Structur des subtilen Netz=Wercke[s] an Schlag- und Blutadern in der Lunge berichtet.

Etwa 20 Jahre später findet sich das Wort Netzwerk mehrfach in der deutschsprachigen Übersetzung des von dem Schweizer Universalgelehrten Albrecht von Haller ursprünglich auf Latein verfassten medizinischen Werks Anfangsgründe der Phisiologie des menschlichen Körpers (1759, 1774a). Die im lateinischen Original verwendete Bezeichnung rēte Netz

für die verzweigten Verbindungen der feinen Blutgefäße (man spricht heute auch von Kapillarnetzen) wird in der deutschen Übertragung mit Netzwerk (in der Schreibung Nezzwerk) – oder auch synonym mit dem Simplex Netz sowie den Komposita Adernetz und Netzvergitterung – wiedergegeben.

Nicht nur lateinisch rēte, auch die englische Entsprechung network, die seit dem 17. Jahrhundert in diesem Verwendungszusammenhang bezeugt ist (vgl. 3OED unter network, n. A 2 b), wird im 18. Jahrhundert mit der deutschen Bildung Netzwerk übersetzt. In der populären deutschen Übertragung des Romans Tristram Shandy von Laurence Sterne wird die innerhalb der Beschreibung eines Geburtsvorgangs vorkommende englische Originalstelle (1760) von Johann Joachim Christoph Bode übersetzt mit: dasß bey ordentlichen Geburten, nur ein einziger Faden des Netzwerkes zerrissen oder verzerret würde (1774b).

Im 19. Jahrhundert häufen sich Belege in medizinischen und botanischen Schriften in vielfältigen Zusammenhängen, beispielsweise bezogen auf die Epidermis von Menschen und Pflanzen, das Gewebe von Amphibien (1820a, 1820b, 1822, 1875) und immer wieder auf die Blutzirkulation (1842, 1858a). Mit der Entdeckung der Mitochondrien im ausgehenden 19. Jahrhundert nehmen die Belege zu, in denen die verzweigte Struktur von Zellkernen mit dem Ausdruck Netzwerk beschrieben wird (1890; vgl. bereits 1839).

Auch gegenwärtig wird mit Bezug auf anatomische Strukturen von Lebewesen von Netzwerken gesprochen (1973, 2002). Mit der seit den 1990er Jahren vermehrt zu findenden Verbindung neuronales Netzwerk (1990, 2013c) ist die aus den Nervenzellen und den Verbindungen zwischen ihnen bestehende Struktur des Nervensystems gemeint. Mit der Wortverbindung künstliches neuronales Netzwerk werden im Bereich der Informationstechnologie Systeme bezeichnet, die der Funktionsweise des menschlichen Nervensystems nachgebildet sind (2017e).

Infrastrukturelle Netzwerke

Im Zusammenhang mit dem Aufbau und der Ausbreitung der technischen Infrastruktur zur Zeit der Industrialisierung in Deutschland kann man eine neue Entwicklung bezüglich des Gebrauchs des Worts Netzwerk feststellen. Während die als Netzwerke bezeichneten Gefäßnetze

oder Fang- und Schutznetze

beobachtbar und greifbar sind, bezeichnet der Ausdruck nun größere, nicht mehr fassbare

netzartige Verbindungssysteme (vgl. Friedrich/Biemann 2016, 81). Das Wort bezieht sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf alle Arten von infrastrukturellen technischen Verbindungssystemen für die Energie- und Wasserversorgung sowie die Verkehrs- und Telekommunikationsnetze2). Der Gesichtspunkt des Fangens, Umschließens, Schmückens und Schützens ist für die als Netzwerke bezeichneten (Wasser-)Straßen, Kanalisationsnetze, Eisenbahnlinien oder Elektrizitätsnetze nicht relevant, hier steht der Aspekt des miteinander Verknüpft- und Verbundenseins im Zentrum der Bedeutung (1846, 1858b, 1859, 1884a, 1884b, 1887, 1898; gegenwärtig z. B. 2014c).

Im Netzwerk der sozialen Beziehungen

Im 19. Jahrhundert wird das Wort Netzwerk übertragen in der Bedeutung Gesamtheit von miteinander verknüpften gedanklichen und ideellen Verbindungen

verwendet (1802, 1851b). Auch in der Bedeutung Fangnetz

wird Netzwerk nun häufiger auf Personen und Institutionen bezogen, zum Beispiel wenn von Politikern, die [u]mgarnt von diesen Netzwerken (1851a) sind oder von über den Staat gezogenen Netzwerke[n] der Vorschriften und Regeln (1856) geschrieben wird (vgl. hierzu auch vernetzenWGd in der Bedeutung mit einem Netz fangen, umgeben

).

Im 20. Jahrhundert wird das sprachliche Bild des Netzwerks in verschiedenen, häufig wissenschaftlichen Kontexten aufgegriffen, um komplexe Sachverhalte, Verbindungen und Zusammenhänge zu veranschaulichen. Bereits zu Beginn des Jahrhunderts greift der Soziologe Georg Simmel in seinem Hauptwerk über die Formen der Vergesellschaftung dieses Bild auf, wenn er über das äußere Netzwerk der Gesellschaft (1908) schreibt. Jedoch erst etwa 50 Jahre später wird Netzwerk zur Erklärung sozialer Differenzierung von zwischenmenschlichen Beziehungen in einem System

zu einem festen Begriff in den Sozialwissenschaften (vgl. Hillmann 2007, 619) – zuerst eingeführt in den 1950er Jahren in der Verbindung social networkengl. im Bereich der englischsprachigen Soziologie und Sozialanthropologie. Nicht viel später findet sich auch die nach englischem Vorbild übersetzte Wortverbindung soziales Netzwerk als soziologischer Begriff in deutschsprachigen Fachtexten (1959). Der Begriff Netzwerk und damit auch Netzwerkforschung, -analyse, -modell etc. ist für die Beschreibung sozialer Beziehungen und Interaktionen in der soziologischen Forschung (vgl. z. B. 2014a) – und auch in anderen Wissenschaftsdisziplinen als Terminus zur Beschreibung komplexer Strukturen – seit den 1980er Jahren fest etabliert.

Neben der fachwissenschaftlich geprägten Verwendung des Begriffs Netzwerk als soziologische Beschreibungskategorie für komplexe Beziehungsgeflechte von Personen und Gruppen wird das Wort Netzwerk und auch die Verbindung soziales Netzwerk bald und bis heute in einem allgemeineren Verständnis standardsprachlich verwendet. Es werden sowohl die durch bestimmte Beziehungen (familiärer, freundschaftlicher, beruflicher Art) miteinander verbundenen Menschengruppen als auch zueinander in Beziehung stehende Institutionen, Organisationen, Firmen mit dem Wort Netzwerk bezeichnet. So wie mit dem Ausdruck zum einen das Netz als textiles Objekt, aber auch die netzartige Struktur gemeint sein kann, so bezieht sich Netzwerk hier zugleich auf die Gruppe sowie die Struktur der als netzartig angesehenen Verbindungen des Beziehungsgeflechts, in das die Personen bzw. Institutionen o. ä. eingebunden sind (1967, 1984, 2004a, 2005b).

In den Bereichen Politik und Wirtschaft und mit Bezug auf das Berufsleben steigert sich der Gebrauch des Wortes mit der Bedeutung Gruppe von Menschen, die zum gegenseitigen Nutzen miteinander verbunden sind

um die Jahrtausendwende stark: Ohne Netzwerke geht es nicht mehr (1999d, 1999e, 2000a, 2001a). Das Zauberwort der neuen Wirtschaft (1999d) wird bisweilen sogar als Modewort wahrgenommen (1999b). In diesem Zusammenhang finden sich Verbindungen wie ein gutes/stabiles/tragfähiges Netzwerk haben, sich ein berufliches Netzwerk aufbauen, Netzwerke knüpfen, in ein Netzwerk eingebunden sein (2001a, 2003a, 2003b, 2004b). Das meint: Durch das Knüpfen und Pflegen von Kontakten kann man im Bedarfsfall auf unterstützende Freunde, Bekannte und Kollegen zurückgreifen. Die Auffassung, dass ein Netzwerk die Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen beruflichen Einstieg und für weitere Karrieremöglichkeiten ist, wird fortwährend kommuniziert (z. B. 2000b, 2012). Diverse neue Wortbildungen wie Businessnetzwerk, Gründernetzwerk, Karrierenetzwerk und Unternehmensnetzwerk drücken die zunehmende Relevanz von Zusammenschlüssen in Vereinigungen und Verbänden zwecks Informationsaustauschs und beruflicher Unterstützung aus (2001f, 2013d).

Rechner im Netzwerk

Die digitale Revolution mit ihren Entwicklungen im Bereich der Informations- und Telekommunikation führt insbesondere mit dem Aufkommen des Internets zu einer enormen Gebrauchszunahme des Worts Netzwerk seit dem auslaufenden 20. Jahrhundert. Die Bezeichnung Netzwerk für spezifische Zusammenschaltungen von Bau- und Schaltelementen kennt man zu diesem Zeitpunkt schon länger aus dem Bereich der Elektrotechnik (vgl. Anglizismen-Wb. 2, 946). Im EDV-Bereich wird mit Netzwerk nun ein Zusammenschluss mehrerer voneinander unabhängiger Computer zum Zwecke des Datenaustauschs bezeichnet (vgl. vernetzenWGd). Es finden sich Wortverbindungen wie drahtloses, geschlossenes, lokales, offenes Netzwerk, eingebucht ins Netzwerk (1998a, 1999a, 2017f) sowie Komposita wie Computernetzwerk (1994) und Netzwerkrechner (1996).

Das im Englischen seit den 1960er Jahren mit Bezug auf den IT-Bereich verwendete Wort network (vgl. 3OED unter network, n. A 4 d) ist in deutschsprachigen Texten zwar häufig als Bestandteil eines Firmen- oder Produktnamens innerhalb der IT-Branche zu finden (z. B. Microsoft Network), jedoch wird das Wort alleinstehend in der Regel nicht wie die deutsche Entsprechung in der Lesart Vernetzung von Computern

gebraucht, sondern Network (häufig im Plural Networks) bezieht sich auf die in den USA in einem Verbundsystem zusammengeschlossenen kommerziellen Rundfunk- oder Fernsehsender (vgl. 3OED unter network, n. A 4 c; Anglizismen-Wb. 2, 945). Interessanterweise hat sich folglich die deutsche Wortbildung Netzwerk in der EDV-Welt, in der englischer Wortschatz oft vorherrschend ist, von Beginn an etabliert.

Generation Netzwerk3): In den sozialen Netzwerken

Seit den Nullerjahren wird der soziologisch geprägte Begriff soziales Netzwerk erweitert verwendet und bezeichnet nicht mehr nur die auf persönlichen Kontakten basierenden Verbindungen in der realen Welt, sondern bezieht sich nun auf Internetplattformen wie Facebook, Twitter, WhatsApp und ihre Vorläufer in der digitalen Welt. Auch bei den als soziale Netzwerke, soziale Netzwerkdienste oder auch als Onlinenetzwerke bezeichneten Internet-Plattformen geht es um Beziehungen: Der private und berufliche Kontaktaustausch findet hier online statt, man trifft sich in virtuellen Gemeinschaften, um zu kommunizieren, sich über Interessen auszutauschen und diese zu teilen, zu chatten und zu spielen. Um 2005 beginnt die fortwährende Berichterstattung über die seitdem boomenden Internetdienste (vgl. Neologismenwb. unter soziales Netzwerk), die zu diesem Zeitpunkt laut Berliner Zeitung zuerst nur gelegentlich als soziale Netzwerke bezeichnet werden (2005a). Anfangs wird noch ein sogenanntes soziales Netzwerk beschrieben; die Wortverbindung wird noch häufig in Anführungszeichen gesetzt (2007a, 2007b). Auch wenn sich schnell herausstellt, dass die sozialen Netzwerke im Internet nicht mehr ignoriert werden können (2008a), so wird doch noch einige Jahre über die neuen sozialen Netzwerke geschrieben (2011a).

Die rasanten Entwicklungen im Bereich der sozialen MedienWGd der letzten 15 bis 20 Jahre spiegeln sich natürlich in der Gebrauchshäufigkeit der in diesem Kontext verwendeten Wörter wider. So findet sich die Wortverbindung soziales Netzwerk gegenwärtig fast nur noch mit Bezug auf Facebook, Twitter etc., dagegen ist die Verbindung ohne diesen Bezug vergleichsweise selten bezeugt. Und auch die Kollokationen ändern sich mit dem neuen Verwendungszusammenhang. Während man mit Bezug auf miteinander verbundene Personen zum Beispiel ein soziales Netzwerk hat oder in ein soziales Netzwerk eingebunden ist, sind nun im Bereich der Onlinedienste folgende Wortverbindungen gebräuchlich: etwas (z. B. Kommentare) in den sozialen Netzwerken ankündigen/schreiben/sehen; etwas geschieht in den sozialen Netzwerken, jemanden über soziale Netzwerke erreichen (z. B. 2018).

In deutschsprachigen Texten tritt auch die englische Verbindung social network bzw. in der Großschreibung Social Network auf (2006, 2013a), allerdings deutlich seltener als die deutsche Entsprechung (vgl. die Wortverlaufskurve des Google Ngram Viewers). Im Englischen sind – bezogen auf Internetplattformen – neben social network auch die Verbindungen social media WGd oder social networking service bzw. social networking (web)site geläufig (vgl. Wikipedia unter Social networking service).

Mehr erfahren

Netzwerkdurchsetzungsgesetz

Kritik an den gesellschaftlichen und individuellen Auswirkungen der als soziale MedienWGd bzw. soziale Netzwerke bezeichneten Plattformen ist schon früh laut geworden, dabei geht es u. a. um Bedrohungen, Falschnachrichten (Fake News

, vgl. alternative Fakten), Hass und Hetze, die über diese Onlinedienste verbreitet werden (s. auch die Verbindungen antisoziales bzw. asoziales Netzwerk, auf die man bisweilen trifft; 2014b, 2016c).

Mit Bezug auf rechtswidrige Inhalte ist seit 2017 ein Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken in Kraft, das mit dem auf den ersten Blick nicht gleich verständlichen Kompositum Netzwerkdurchsetzungsgesetz (abgekürzt NetzDG) bezeichnet wird (vgl. 2020a; Neologismenwb. unter Netzwerkdurchsetzungsgesetz). Dieses Gesetz verpflichtet die großen Internetplattformen, gegen das Strafgesetz verstoßende Inhalte umgehend zu entfernen. Netzwerk ist in diesem Kompositum Bestimmungswort, Durchsetzungsgesetz das Grundwort – es gibt weitere so benannte Gesetze, wie z. B. Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetz und das noch längere Soldatinnen- und Soldatengleichstellungs-Durchsetzungsgesetz. Von Beginn an kommt es zu Kommentaren über die sperrige Wortform Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die zu Wortspielen und zu kreativem Protest einlädt (2017a). Der damalige Justizminister Heiko Maas sagt 2017d selbst: kein schöner Name, ich weiß. Umgangssprachlich findet man daher auch eingängigere Alternativen, nämlich die Wortbildungen Facebookgesetz (2017b) oder Hate-Speech-Gesetz (2017c).

Dubiose, illegale, terroristische Netzwerke

Während die bisher beispielhaft genannten Wortverbindungen keine wertenden Konnotationen zeigen, werden durch die mit Adjektivattributen wie kriminell, mafiös, terroristisch seit den 1990er Jahren mit Bezug auf organisierte Kriminalität anzutreffenden Verbindungen negative Assoziationen geweckt (vereinzelt früher: 1948, 1954; 1999c, 2001c, 2005c; vgl. auch Komposita wie Drogen-, Schlepper-, Schmugglernetzwerk). Die Verbindung terroristisches Netzwerk und das Kompositum Terrornetzwerk treten mit Bezug auf die Terrororganisation „al-Qaida“ um die Jahrtausendwende auf, hauptsächlich nach den Anschlägen auf das World Trade Center (1998b, 2001c, 2001d; auch radikales Netzwerk 2001e). In der Berichterstattung über rechte Gruppierungen (z. B. die neonazistische Vereinigung „NSU“ wird über rechtsradikale und (rechts-)extremistische Netzwerke seit den 2010er Jahren geschrieben (2011b, 2013b, 2016b). Man liest auch von dubiosen, dunklen, illegalen, geheimen Netzwerken (2001b, 2015, 2016a) – aktuell auch im Zusammenhang mit sogenannten VerschwörungstheorienWGd (2020b; vgl. Gießmann 2016, 426). Das Wort erfährt hier im Ansatz eine Pejorisierung und findet sich dementsprechend auch im Kontext mit abwertend verwendeten Wörtern wie CliqueWGd, KlüngelWGd und SeilschaftWGd (z. B. 2008b; vgl. auch die häufig in der Umgebung von Netzwerk anzutreffenden Wörter EliteWGd, elitärWGd: bereits 1967; 1998c).

Abb. 2: Spinnennetz

Kerstin Meyer-Hinrichs (Privatfoto) | CC BY-SA 4.0

Die sich im 20./21. Jahrhundert über viele Bereiche der Gesellschaft erstreckenden Netzwerke sind oft nicht klar zu erfassen. Das sprachliche Bild des Netzwerks bezogen auf vielfältig verflochtene, teils weltweite Verbindungen in Wirtschaft, Politik, Kommunikation etc. lässt – zum Beispiel in Verbindungen wie internationale, transnationale oder globale Netzwerke – oftmals Interpretationsspielraum. Netzwerk spiegelt die wahrgenommene Komplexität und Undurchschaubarkeit der globalisierten und vernetzten Welt offenbar wider. Das Wort Netzwerk ist sowohl in neutralen als auch in negativ wahrgenommenen Verwendungszusammenhängen zu einem zentralen und omnipräsenten Wort des beginnenden Millenniums geworden.

Anmerkungen

1) Vgl. zum Aspekt der Verbundenheit die kulturgeschichtliche Studie Gießmann 2016.

2) Vgl. Osterhammel 2011, S. 1010–1055.

3) Vgl. 2010 und GenerationWGd.

Literatur

Anglizismen-Wb. Anglizismen-Wörterbuch. Der Einfluß des Englischen auf den deutschen Wortschatz nach 1945, begründet von Broder Carstensen, fortgeführt von Ulrich Busse. Bd. 1–3. Berlin/New York 1993–1996.

Behringer 2019 Behringer, Wolfgang. Art. „Netzwerk“. In: Enzyklopädie der Neuzeit Online, Im Auftrag des Kulturwissenschaftlichen Instituts (Essen) und in Verbindung mit den Fachherausgebern herausgegeben von Friedrich Jaeger. Online zuerst: 2019. (doi.org)

1DWB Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. Bd. 1–16. Leipzig 1854–1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971. (woerterbuchnetz.de)

DWDS DWDS. Der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute. (dwds.de)

etymologiebank Etymologiebank. (etymologiebank.nl)

Fleischer/Barz 2012 Fleischer, Wolfgang/Irmhild Barz: Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. 4., völlig neu bearbeitete Aufl. unter Mitarbeit von Marianne Schröder. Berlin/Boston 2012.

Friedrich 2016 Friedrich, Alexander: Vernetzung als Modell gesellschaftlichen Wandels: Zur Begriffsgeschichte einer historischen Problemkonstellation. In: Leendertz, Ariane/Wencke Meteling (Hrsg.): Die neue Wirklichkeit: semantische Neuvermessung und Politik seit den 1970er Jahren. Frankfurt a. M./New York 2016, S. 35–62. (econstor.eu)

Friedrich/Biemann 2016 Friedrich, Alexander/Chris Biemann: Digitale Begriffsgeschichte? Methodologische Überlegungen und exemplarische Versuche am Beispiel moderner Netzwerksemantik. In: Forum interdisziplinäre Begriffsgeschichte 5/2 (2016), S. 78–96. (zfl-berlin.org)

Gießmann 2016 Gießmann, Sebastian: Die Verbundenheit der Dinge: eine Kulturgeschichte der Netze und Netzwerke. 2., durchgesehene Aufl. Berlin 2016. (doi.org)

Hillmann 2007 Hillmann, Karl-Heinz: Wörterbuch der Soziologie. Begründet von Günter Hartfiel. 5. vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl. Stuttgart 2007.

Lasch/Borchling Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. Begründet von Agathe Lasch und Conrad Borchling, hrsg. nach Gerhard Cordes und Annemarie Hübner ab 1993 von Dieter Möhn und Ingrid Schröder. Bd. 1 ff. Neumünster 1956 ff.

NDB Neue Deutsche Biographie. Bd. 1 ff. Berlin 1953 ff. (deutsche-biographie.de)

Neologismenwb. Leibniz-Institut für deutsche Sprache (IDS): Neologismenwörterbuch. (owid.de)

3OED Oxford English Dictionary. The Definite Record of the English Language. Kontinuierlich erweiterte digitale Ausgabe auf der Grundlage von: The Oxford English Dictionary. Second Edition, prepared by J. A. Simpson and E. S. C. Weiner, Oxford 1989, Bd. 1–20. (oed.com)

Osterhammel 2011 Osterhammel, Jürgen: Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. Sonderausgabe. München 2011.

Polytechnisches Journal Polytechnisches Journal. Hrsg. von Johann Gottfried Dingler. Berlin, Stuttgart 1820–1931.

Wikipedia Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. (wikipedia.org)

Zedler Zedler, Johann Heinrich (Hrsg.): Grosses vollständiges Universal Lexicon Aller Wissenschafften und Künste, […]. Bd. 1–64 und 4 Supplementbde., Halle u. a. 1732–1754. (zedler-lexikon.de)

Belegauswahl

Baldaeus, Philippus: Wahrhaftige Ausführliche Beschreibung der berühmten Ost-Indischen Kusten Malabar und Coromandel, als auch der Insel Zeylon […]. Amsterdam 1672, S. 39. (digitale-sammlungen.de)[…]Nonnius setzet mitten auf die Barbaren hinein/ und macht sich mit eisern Haken an Hocenus Schiff feste. Hier sahe man einen blutigen Kampf zu beyden Seiten. Der Portugees sprang über auf des Feindes Admiral zu/hieben das Netzwerk und andere hinderliche Brustwehren zu stücken/ und kamen einander mit Säbeln und Hauern/ nicht ohn grosses Blutstürtzen auf den Leib. […]Nonnius ward mit einem Flitzpfeil in die Kähle getroffen/ davon er nach dreyen Tagen starb.

Mel, Conrad: Der Tabernackel: Oder Gründliche Beschreibung Der Stiffts-Hütte, Sampt allem ihren Theilen und Heiligem Geräthe […]. Frankfurt/Leipzig 1711, S. 216. (digitale-sammlungen.de)[…]So lesen wir in Mechiltah: Und der Altar von Erden/ ist derselbe mit dem ehernen Altar/ dessen innwendiges mit Erden gefüllet war/ so viel es hat halten mögen. Die Juden setzen umb diesen Boden des Altars/ ein Netzwerck aus einem Mißverstand der Redens=Art/ tachat Carcobh unter dem Umbgang soll sein Netzwerck seyn. Allein/ wie konte diß unterste Netzwerck bis an die Helffte des Altars reichen/ da es an der Extremität des Umgangs sich muste endigen?

Medicinischer und Chirurgischer Berlinischer wöchentlicher Nachrichten 1/48 (1738), S. 376. (digitale-sammlungen.de)Denn durch diese Anhäuffung, und verstärckten Antrieb werden die Blut=Gefässe, insonderheit die Blut=Adern und letzten Enden derer Puls=Adern ungemein aufgetrieben und erweitert; folglich müssen auch die daraus entspringenden lymphatischen Gefässe erweitert werden. Sind diese erweitert, so nehmen sie Blut auf, und also wird das Netzwerck derer in den inwendigen Gewebe liegenden Gefässe mit Blut angefüllt.

Zedler, Johann Heinrich: Grosses vollständiges Universal Lexicon Aller Wissenschafften und Künste, […]. Bd. 23. Halle u. a. 1840, Sp. 2021. (zedler-lexikon.de)Netz=Werck (aderichtes) Rete vasculare. Alle Fächlein oder Bläslein der Läpplein in den Lungen werden mit einem sehr subtilen Netz=Wercke von den Enden der Schlag= und Blut=Adern umgeben, welche Adern von beyden Theilen sich in einander ergiessen oder zusammen lauffen. Das meiste von der Entdeckung dieser zarten und wunderbaren Structur haben wir dem vortrefflichen Malpigh zu dancken.

Zugabe zu den Hannoverischen Gelehrten Anzeigen (1754), Sp. 101. (digitale-sammlungen.de)Es waren nemlich zwo Reihen Granatäpfel von Metal oder Cymbeln grösserer Art, die an einem schwankenden und nachgebenden Netzwerk hingen, welches rings um das Capitäl hergieng [zur Abschreckung von nistenden Vögeln in der Kirche].

Haller, Albrecht von: Anfangsgründe der Phisiologie des menschlichen Körpers. Aus dem Lateinischen übersetzt von Johann Samuel Haller. Bd. 1. Die Faser; die Gefässe; der Umlauf des Blutes; das Herz. Berlin 1759, S. 608. (deutschestextarchiv.de)Bei Erwachsnen ist sie aber noch öfterer von gehöriger Beschaffenheit, und recht vollkommen, also daß ich dieselbe unter sechzig Leichnamen nur zehnmal gegittert angetroffen habe. Wenn aber auch bei derselben ein Nezzwerk dazukommt, so ist dem ohngeachtet doch der Anfang der Klappe, wo sie sich von dem Umkreise des Herzohres heraufbegiebt, fest und keineswegs durchlöchert, und es befinden sich nur allein in dem schwimmenden Rand, der ihre Schärfe ausmacht, verschiedne Löcher zwischen denen stärkern Fasern. Daß aber dergleichen Nezz beständig vorhanden seyn soll, wie einige berühmte Männer, nach einigen wenigen angestellten Zerlegungen, es sich haben einfallen lassen, das wollen in der That unsre sehr zalreiche Versuche also zuzugeben nicht erlauben.

[Sterne, Laurence]: The life and opinions of Tristram Shandy, gentleman. Vol. 2. London 1760, S. 171. (archive.org)[…] whether the subtilty and fineness of the soul depended upon the temperature and clearness of the said liquor, or of the finer net-work and texture in the cerebellum itself; which opinion he favoured.

Ordinari-Münchner-Zeitungen, 8. 4. 1762, Nr. 57, S. 232. (digitale-sammlungen.de)Hosen, Strümpf und Schuhe sind roth, und insgesamt aus einem Stücke gemacht. Doch hat er lederne Sohlen unter den Füssen, welche hinten, von den Fersen bis an die Waden, mit silbernen Spitzen, in der Gestalt eines Netzwerks, besetzt sind.

Haller, Albrecht von: Anfangsgründe der Phisiologie des menschlichen Körpers. Sechster Bd., Das Niederschlukken. Der Magen. Die Nezze. Die Milz. Gekrösdrüse, und Leber. Aus dem Lateinischen übersetzt, und herausgegeben von Johann Samuel Halle. Berlin/Leipzig 1774, S. 686. (deutschestextarchiv.de)Es flechten die Schlagadern der Gallenblaſe in der Nervenhaut dieſer Blaſe ein anſenliches und ungemein artiges Nezzwerk und ſie endigen ſich mit ſternfoͤrmigen Enden; indem viele Aeſte aus einem einzigen Mittelpunkte auslaufen.

[Sterne, Laurence/Bode, Johann Joachim Christoph]: Tristram Schandis Leben und Meynungen. Zweyter Theil. Hamburg 1774, S. 185. (bibliothek.uni-halle.de)[…] dergestalt, daß der Druck auf den Scheitel so gering sey, daß die ganze Organisation des Cerebelli nicht das geringste litte. ___ Ja, er glaubte nicht, daß bey ordentlichen Geburten, nur ein einziger Faden des Netzwerkes zerrissen oder verzerret würde __ so, daß die Seele thun und handeln könnte, wies ihr gut däuchte.

Forster, Georg: Johann Reinhold Forster’s […] Reise um die Welt während den Jahren 1772 bis 1775 […]. Berlin 1778, S. 414. (deutschestextarchiv.de)Gegen Abend giengen wir an der Suͤdweſtlichen Seite der Inſel vor Anker […]. Bald nachher kam der Lootſe von ſeiner Expedition zuruͤck und brachte einen der Eingebohrnen mit an Bord. […] Statt aller uͤbrigen Bekleidung trug er blos einen Guͤrtel um den Leib, woran vorne ein Netzwerk herabhieng, das aber nichts bedeckte.

Neueste Mannigfaltigkeiten (1780), 198. Woche, S. 659. (digitale-sammlungen.de)Nicht weit davon ist eine kleine mit Gitter und Netzwerk versehene Fasanerie. Hier sind die so genannten Gold- und Silberfasanen.

Hammerdörfer, Karl/Christian Traugott Kosche: Afrika ein geographisch-historisches Lesebuch zum Nutzen der Jugend und ihrer Erzieher. Bd. 4, als eine Fortsetzung von Europa. Leipzig 1787, S. 533. (gei.de)[…]Die Europäer und Vornehmen werden in Hangematten oder Hamacks auf den Köpfen der Sklaven getragen.

Die schönsten Hamacks werden von Baumwolle gemacht, und aus Brasilien gebracht; einige sind so dicht gearbeitet, als ein Stück Zeug, andre sind so offen, als ein Netzwerk.

Gerstenberg, Heinrich Wilhelm von: Gemeinschaftliches Princip der theoretischen und praktischen Philosophie. 1802. In: Gerstenbergs vermischte Schriften von ihm selbst gesammelt und mit Verbesserungen und Zusätzen herausgegeben. Bd. 3. Altona 1816, S. 18. (books.google.de)Ich muss also nothwendig gestehen, dass ich von dem wirklichen Objekte meiner Sinne immer nur so viel erfahren kann, als sich durch das Medium eben dieser Sinne davon erfahren lässt, und dass man mich nicht etwa in ein dialektisches Netzwerk zu verwickeln meine, wenn man mir zumuthet, hinter der Vorstellung noch etwas anders zu suchen, was man aus blossem Muthwillen […] das Ding an sich nenne, sondern dass ich bei Gegenständen, die ich durch das Medium der Sinne erkenne, vernünftiger Weise gar nicht umhin kann, nach einem Dinge an sich zu fragen, welches nach Abzug des vermittelnden Sinns als das wahre Residuum übrig bleibe.

Eith, Gabriel: Kleines Lehr- und Lesebuch der Gemeinnützigen Kenntnisse für Volksschulen. 2. Aufl. Mößkirch [1820], S. 29. (gei.de)Diese ist die Haut, die über den ganzen Körper wie ein genau gemachter Ueberrock gezogen ist. Wer zählt die unbegreifliche Menge von Fäden, aus denen sie besteht? Sie stellt das zarteste Netzwerk vor, und ist mit tausend und tausend kleinen Oeffnungen, die wir Schweißlöcher nennen, durchbohrt.

Eith, Gabriel: Kleines Lehr- und Lesebuch der Gemeinnützigen Kenntnisse für Volksschulen. 2. Aufl. Mößkirch [1820], S. 128. (gei.de)Das Bilsenkraut wächst an Wegen, Dunghäufen, und allerlei unangebauten Orten. Es hat schwarzgrüne, haarige und etwas klebrige Blätter, und viele blaßgelbe mit zarten purpurrothen Adern wie mit einem Netzwerk durchzogenen Blumen.

Treviranus, Gottfried Reinhold: Biologie, oder Philosophie der lebenden Natur für Naturforscher und Ärzte. Sechsten Bandes erste Abtheilung. Göttingen 1822, S. 245. (deutschestextarchiv.de)Die Zunge hat zwar bey den meisten Amphibien keine Papillen mehr. Doch ist sie bey vielen weich, schwammig, zur Durchdringung von Flüssigkeiten geeignet und statt der Wärzchen oft mit einem ähnlichen Netzwerk, wie die innere Fläche ihres dünnen Darms, bedeckt.

Polytechnisches Journal 10 (1823), S. 491. (books.google.de)Der Hr. Marquis sagt nicht, woraus diese Klappen verfertigt sind; wahrscheinlich sind sie aus Nezwerk oder Draht, damit die Fische durchsehen können. e ist der Durchgang in das Nez oder in die Reuse hinter den Spiegeln, und f ist eine Verengerung desselben aus Nezwerk, so daß die Fische hinein, nicht aber wieder zurük können.

[…]In dieser Reuse oder in diesem Neze sammeln sich die Fische, wenn die Fischer das Kästchen aufziehen.

Polytechnisches Journal 59 (1836), S. 88. (books.google.de)Das Schiff oder das sogenannte Paketboot B, B ist 75 Fuß lang und 7 Fuß hoch; das Gestell besteht aus Holz, und ist ringsum mit starkem Nezwerke umgeben, damit Niemand von der Bemannung oder von den Passagieren hinausfallen kann.

Polytechnisches Journal 67 (1838), S. 107. (books.google.de)Wenn man es für nöthig hält, kann man die Gloke auch noch durch ein Nezwerk aus Draht oder aus Schnüren, welches man in das metallene Geripp bringt, verstärken; […]oder man kann auch das Geripp selbst aus Draht verfertigen: und zwar in mehreren Stüken, um es leichter tragbar zu machen und im Nothfalle zusammenlegen zu können.

Schwann, Theodor: Mikroskopische Untersuchungen über die Uebereinstimmung in der Struktur und dem Wachsthum der Thiere und Pflanzen. Berlin 1839, S. 149. (deutschestextarchiv.de)Im Innern der Zellen an ihrer Wand liegt der gewöhnliche Zellenkern mit ein oder zwei Kernkörperchen. […]Er ist bald rund, bald mehr oder weniger in die Länge gezogen. Diese Zellen nun haben sich losgelöst von dem Stückchen der Aortenwand. Untersucht man dieses selbst, so findet man noch mehrere Zellen darin, auſserdem aber deutliches elastisches Gewebe, bestehend in einem Netzwerk feiner, elastischer, rauher Fasern.

Liebig, Justus von: Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie und Pathologie. Braunschweig 1842, S. 59. (deutschestextarchiv.de)Durch die Erweiterung des Herzens, in dem ſich zwei Syſteme von Kanälen vereinigen, welche ſich in ein unendlich feines Netzwerk von Röhrchen durch alle Theile des Thierkörpers hin verzweigen, entſteht abwechſelnd ein luftleerer Raum, […]in deſſen unmittelbarer Folge, durch den äußern atmoſphäriſchen Druck, alle Flüſſigkeiten, die in dieſes Röhrenſyſtem gelangen können, nach der einen Seite des Herzens hin mit großer Gewalt getrieben werden.

Die Grenzboten 5/2 (1846), S. 50. (deutschestextarchiv.de)[…]Das in Hamburg angenommene System getrennter Haupt- und Zweigleitungen ist in seinen Erfolgen so sehr wichtig und so abweichend von allen ältern Einrichtungen für Wasserversorgung, daß ich darüber aus eigener Anschauung noch einige Worte hinzufügen will. Der Unterschied zwischen diesen beiden Gattungen von Röhren besteht darin, daß die „Hauptleitungen“ ein ganzes Netzwerk bilden und unter allen Straßen fortwährend mit Wasser unter hohem Druck angefüllt sind, während die „Zweigleitungen“ einzeln auf jede 260 Fuß circa, von den „Hauptleitungen“ abzweigen, durch ein Schoß davon trennbar sind und nur periodisch, d. h. 2 bis 3 Stunden täglich durch Aufziehung des Schosses angefüllt werden, damit die Häuser ihren Wasserbedarf erhalten, deren „Privatröhren“ von der jedesmaligen „Zweigleitung“ ausgehen.

Die Grenzboten 10/2 (1851), S. 509. (deutschestextarchiv.de)[…]Und Hr. v. Lerchenfeld erlag diesem Dilemma. Aus Haß gegen Preußen war er großdeutsch, weil großdeutsch ward er östreichisch, weil östreichisch folgerecht bayerisch ministeriell. Von einer Suspension des Urtheils über die deutsche Politik Bayerns kam er zur Billigung einer Politik der momentanen Opportunitäten, welche nothwendig der Principienlosigkeit die Hand reicht. Umgarnt von diesen Netzwerken, mußte er selbst angeblich provisorische Zwecke gutheißen, obgleich deren voraussichtliches Definitivum allen seinen bisher kundgegebenen Ueberzeugungen und Bestrebungen schnurstraks entgegenlief.

Beseler, Georg: Kommentar über das Strafgesetzbuch für die Preußischen Staaten und das Einführungsgesetz vom 14. April 1851. Leipzig 1851, S. 20. (deutschestextarchiv.de)[…]Werfen wir nun noch einen Blick auf das Syſtem des zweiten Theils zurück, und laſſen einmal die weniger beſtimmt ausgeprägten Formen unberückſichtigt, ſo ſtellt ſich hier eine in der Natur der Sache begründete Dreitheilung dar, auf welche die einzelnen Arten der Verbrechen und Vergehen zurückgeführt werden können: es ſind ſolche, welche entweder gegen den Staat oder gegen die Perſon oder gegen das Vermögen begangen werden. Dieſe Eintheilung hätte nun durch weitere Unterabtheilungen leicht in ein ſyſtematiſches Netzwerk zerlegt werden können, welches auch äußerlich die verſchiedenen Kategorien beſtimmter hätte hervortreten laſſen.

Lesebuch für Ober-Klassen in katholischen Elementar-Schulen. Münster 1854, S. 221. (gei.de)Da ihn der Stein hinabzieht, so kommt er schnell auf den Boden.

Hier hängt er sich den Sack von Netzwerk um den Hals, und so sammelt er nun in möglichster Geschwindigkeit so viele Muscheln ein, als er nur zusammenbringen kann.

Kiesel, Karl: Die Weltgeschichte für höhere Schulen und Selbstunterricht. Bd. 2. Die christliche Zeit. Freiburg im Breisgau 1856, S. 828. (gei.de)Indem man aber durch sie die erstrebte Einförmigkeit gefährdet glaubte, von ihr auch eine Durchbrechung des über den Staat gezogenen Netzwerkes der Vorschriften und Regeln besorgte, gab man sich Mühe, sie nicht bloß an Uebergriffen auf staatliches Gebiet zu hindern, sondern auch innerhalb ihres Bereiches die Regierungskunst zu versuchen und dadurch ihr die Kraft zu benehmen, durch welche sie im Namen ewiger Gesetze sich gegen willkührliche Regeln hätte sträuben können.

Virchow, Rudolf: Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre. Berlin 1858, S. 71. (deutschestextarchiv.de)Hier bilden sie wirkliche Schlingen, und das Ende löst sich in ein feines Netzwerk von Capillaren auf, aus dem sich am Ende wieder Venen zusammensetzen, um ziemlich nahe an den Ort, wo sie herkamen, wieder zurückzugehen.

Die Gartenlaube 6 (1858), S. 546. (wikisource.org)Nur zwei Flüsse, der Atabaska südlich und der Friedensfluß im Norden des Fraser, treten mit vorgerückter Wasserscheide nahe genug an die westliche heran, daß von ihnen aus eine Verbindung mit dem ungeheueren Netzwerk von Flüssen und Seen der diesseitigen Partieen Amerika’s und des westlichen Goldflusses thunlich erscheinen mag.

Die Gartenlaube 7 (1859), S. 199. (wikisource.org)Durch London will man ein viel größeres Netz spinnen, aber für nützliche, nicht polizeiliche Zwecke; man will eine elektro-telegraphische Stadtpost anlegen. […] Das Netzwerk wird über die Häuser weggesponnen, wie schon viele Eisenbahnen mit ihren oft zwanzigfachen Drähten an ihren Wegen entlang. Unterhalb Londons ist kein Platz mehr. Da verästeln und vernetzen sich schon die Drähte von drei andern Elektro-Telegraphen-Compagnien, außerdem die Gasröhren, die Cloaken aus jedem Hause, auch Eisenbahnen mit ihren Tunnels.

Die Grenzboten 20/2 (1861), S. 457. (deutschestextarchiv.de)Zu diesen kommt die Auster nicht, sondern sie müssen sie sich holen. Dieß geschieht vermittelst eines Rechens, der von dem Boote des Austernschiffers an einem Tau oder einer Kette auf den Meeresgrund hinabgelassen und hinter welchem ein Sack von Netzwerk, Leder oder Segeltuch hingeschleift wird.

Sachs, Julius: Geschichte der Botanik vom 16. Jahrhundert bis 1860. München 1875, S. 302. (deutschestextarchiv.de)Moldenhawer glaubte nämlich, daß die Zellen und Gefäße durch ein äußerſt feines Netzwerk von Fäſerchen umſponnen und zuſammengehalten werden; in manchen Fällen glaubte er dieſe Faſern wirklich zu ſehen, für ſolche ſprach er auch die Verdickungsleiſten der bekannten Zellen von Sphagnum an.

Marschall, Georg Nikolaus (Hrsg.): Lesebuch für gewerbliche Fortbildungsschulen. München 1880, S. 295. (gei.de)Damit auch Personen mit einem Ballon aufsteigen können, ist eine aus Weidengeflecht bestehende Gondel an dem den Ballon umgebenden Netzwerke angebracht.

Jahrbuch des Schweizer Alpen-Clubs. Zürich 1881, S. 485. [DTA]Die Schafe werden hier mit einer Art grobem Netz eingehegt, was sich aber auf den ersten Blick unpraktisch zeigt, weil sie sich fortwährend damit amüsiren, das Netzwerk zu zernagen und dadurch überall große Löcher entstehen.

Polytechnisches Journal 252 (1884), S. 295. (books.google.de)Die Grube der Davis Company zu Charlemont, deren Erz zur Zeit von 4 Fabriken gebrannt wird, ist nur 200km von New-York entfernt, also den Industriecentren viel näher als die oben erwähnte, und von einem Netzwerke von Eisenbahnen umgeben.

Schwarz, Eduard u. a.: Lesebuch der Erdkunde. Illustrierter Hausschatz der Länder- und Völkerkunde, Calw/Stuttgart 1884, S. 297. (gei.de)Dagegen ist die Menge der Kanäle so groß, daß man beim Anblick einer genaueren Landeskarte von Holland nur staunen muß über die Unzahl ihrer Linien, die wie ein Netzwerk das Land in allen Richtungen durchschneiden.

Buchner, Max: Kamerun: Skizzen und Betrachtungen. Leipzig 1887, S. 161. (suub.uni-bremen.de)Ein Netzwerk schmaler Pfade verbindet mich hier wie allenthalben die einzelnen Dörfer unter sich und mit ihren Feldern.

Hager, Carl: Die Marschall-Inseln in Erd- und Völkerkunde, Handel und Misson. Leipzig, 1889, S. 80. (books.google.de)[…]So läßt man die Fische auf ca. 100 Schritte heran und umschließt sie dann, eine Kette bildend, im Halbkreise.

Dann wird rasch mit Blättern und Schnüren ein Netzwerk hergestellt und mit Geschrei und Stöcken der Fisch zurückgetrieben, wenn er durchzubrechen versucht.

Altmann, Richard: Die Elementarorganismen und ihre Beziehungen zu den Zellen. Leipzig 1890, S. 105. (deutschestextarchiv.de)Die Substanz der Zellen ist nach der Behandlung mit dem Osmiumgemisch, nach der Einbettung in Paraffin und nach der differenzirten Färbung mit Säurefuchsin netzförmig ausgespart. Die Maschen des Netzwerkes sind rundlich und regelmässig angeordnet; sie erscheinen nach der angegebenen Behandlung leer, während die sie umgebende Substanz mehr weniger reich mit rothen Granulis erfüllt ist.

Engelien, August/Heinrich Fechner: Deutsches Lesebuch. 5. Teil. Berlin 1892, S. 70. (gei.de)Ich sage Ihnen, der Hai ist ein dummes Vieh trotz seines großen Maules und seiner langen Zähne, er hat nur Kraft; voriges Jahr nahm uns einer zwanzig Meter Netzwerk mit und schleppte einen Anker bis über den Turm hinaus, daß wir drei Tage lang nach ihm suchen mußten.

Laßwitz, Kurd: Auf zwei Planeten. Roman in zwei Büchern. Bd. 1. Weimar 1897, S. 35. (deutschestextarchiv.de)[…]Grunthe ergriff die Reißleine. Die Zerreißvorrichtung dient dazu, einen Streifen der Ballonhülle in der Länge des ſechsten Teils des Ballonumfangs aufzureißen, um den Ballon im Notfall binnen wenigen Minuten des Gaſes zu entleeren. Aber — die Vorrichtung verſagte! Er zerrte an der Leine — ſie gab nicht nach. Sie mußte ſich am Netzwerk des Ballons verfangen haben.

Richthofen, Ferdinand: Schantung und seine Eingangspforte Kiautschou. Berlin, 1898, S. 100. [DTA]Der Verkehr vollzieht sich in erster Linie auf Fusswegen, die in dichtem Netzwerk das ganze Land durchziehen, auch im Gebirgsland nicht fehlen und wohl grossentheils seit alten Zeiten gebräuchlich gewesen sind.

Simmel, Georg: Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Leipzig 1908, S. 45. [DTA]Der kausale Zusammenhang, der jedes soziale Element in das Sein und Tun jedes andern verflicht und so das äußere Netzwerk der Gesellschaft zustande bringt, verwandelt sich in einen teleologischen, sobald man ihn von den individuellen Trägern her betrachtet, von seinen Produzenten, die sich als Ichs fühlen und deren Verhalten aus dem Boden der für sich seienden, sich selbst bestimmenden Persönlichkeit wächst.

Kisch, Egon Erwin: Der rasende Reporter, Berlin 2001 [1925], S. 212. [DWDS]Jetzt müssen nur noch die Heringe kommen: Das Wehr aus Netzwerk versperrt ihnen den Weg, und sie schwimmen daher die geknüpften Fäden entlang. Wir sind schlau, denken sie, wir gehen euch Menschen nicht ins Netz!

Der Spiegel (online), 24. 9. 1948. (spiegel.de)1947 umfaßte Gabor Peters Netzwerk des Terrors schon 50000 beamtete Mitarbeiter. Dichtmaschig spann es sich über das ganze Land. Nicht vielen der auf Peters Liste Stehenden gelang es zu entkommen.

Die Zeit, 25. 11. 1954, Nr. 47. [DWDS] (zeit.de)Aber im Grunde ging es, wie wir vor den Fernsehschirmen in unseren Wohnzimmern bald merkten, [um] etwas ganz anderes, nämlich um den Versuch eines Senators, sich durch die Erregung von Furcht vor Kommunisten ein Netzwerk von Spähern, Spitzeln [und] Aufpassern in allen Ämtern und Ministerien zu spinnen. Ein Netzwerk, das gegebenenfalls auch zur Erpressung und Abwürgung innenpolitischer Gegner gut geeig[net] war.

Ehe und Familie im privaten und öffentlichen Recht. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 6/2 (1959), S. 77.[…]Elisabeth Bott (London) berichtet ausführlich über eine Untersuchung Londoner Familien, die sich mit der Abhängigkeit des Verhaltens der Ehepartner von der Intensität und Geschlossenheit ihrer sozialen Beziehungen befaßt (A Study of Ordinary Families). Sie kommt dabei zu dem interessanten Ergebnis , daß das „Getrenntverhalten “ (Conjugal Role – Segregation) der Ehepartner ein um so höheres Maß erreicht, je intensiver und geschlossener ihr „soziales Netzwerk“ (social network) ist, also die persönlichen Beziehungen, in denen beide stehen; eine Bestätigung dafür, daß in einer sozial wenig integrierten und sehr weiträumigen Umwelt, wie sie vor allem die industrielle Großstadt darstellt, die Familie sich selbst um so stärker integriert und isoliert.

Die Zeit, 1. 12. 1967, Nr. 48. [DWDS] (zeit.de)Von einem Netzwerk von Personen, einer vielfältig verflochtenen Führungselite, wird unsere Gesellschaft mehr verwaltet als geleitet; die Gesellschaft selber ist ein Geflecht von Beziehungen zwischen verschiedenen Teilbereichen. Das ist eine Folge der Differenzierung in der Industriegesellschaft.

Die Zeit, 9. 11. 1973, Nr. 45. [DWDS] (zeit.de)Dieses Netzwerk kleinster Blutgefäße wird – ähnlich wie beim Herzen – nur dann stärker aktiviert, wenn das Organ durch die Hauptgefäße nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt wird.

Der Spiegel, 1. 10. 1984, S. 254. [DWDS]In den verlassenen Hinterhöfen der Metropolen nisteten sich die Aussteiger aus der Leistungsgesellschaft ein, und aus ihren vielen kleinen Lebenszellen – Körnerläden und Teestuben, Kerzengießer und Holzpantinenschnitzer, Handwerker-Kommunen und Renovierungstrupps – entwickelt sich die neue dörfliche Struktur, das Netzwerk, das Wir-Gefühl und Heimat-Bewußtsein der Alternativszene.

Die Zeit, 6. 4. 1990, Nr. 15. [DWDS] (zeit.de)In jüngster Zeit haben die Wissenschaftler entdeckt, daß diese Stützzellen von entscheidender Bedeutung für die Herausbildung eines neuronalen Netzwerks sind.

Die Zeit, 11. 3. 1994, Nr. 11. [DWDS] (zeit.de)Nur noch Verträge und wichtige Originaldokumente werden archiviert. Trotz des beeindruckenden Computernetzwerkes gehen die Mitarbeiter mit elektronischen Briefen sparsam um.

Berliner Zeitung, 4. 11. 1996. [DWDS]Seine Noten waren nicht gut, seine Karriere als Student nur kurz, und der Versuch, sich als Computer-Programmierer durchzuschlagen, scheiterte am ersten abgestürzten Netzwerkrechner eines Kunden.

Der Tagesspiegel, 23. 7. 1998. [DWDS]Als Netzwerk bezeichnet man ein System von mehreren durch Kabel (Kupferadern, Koaxialkabel oder Lichtwellenleiter) miteinander verbundenen Computern und Zusatzgeräten. Vor allem für die gemeinsame Arbeit in einem Büro oder einer Firma ist solch eine Vernetzung von großem Vorteil.

Berliner Zeitung, 24. 8. 1998. [DWDS]Die USA hatten am Donnerstag etwa 75 Marschflugkörper auf Ziele in Afghanistan und im Sudan abgefeuert, die sie als Teil eines terroristischen Netzwerks Bin Ladens ansehen.

Die Zeit, 15. 10. 1998, Nr. 43. [DWDS] (zeit.de)[…]Doch aus ebendiesem Grund sind Labour auch die Hände gebunden: London ist heute im weitesten Sinne ein Teil dessen, was der renommierte Freihandelsadvokat von der New Yorker Columbia University, Jagdish Bhagwati, den „Wall-Street-Washington-Finanzkomplex“ nennt. Der besteht aus dem intimen Netzwerk der Eliten in New York, Washington und London, die den globalen Finanzkapitalismus für ebenso unvermeidlich wie wünschenswert halten.

Berliner Zeitung, 2. 6. 1999. [DWDS]LAN (Local Area Network): In einem lokalen Netzwerk sind mehrere Rechner miteinander verbunden. […]Die Verbindung wird zumeist über Koaxial- oder Cat-Kabel hergestellt, die durch ihre spezielle Abschirmung besonders störungssicher sind.

Der Tagesspiegel, 14. 9. 1999. [DWDS][…]Es war aber vor allem ein enorm fein ausgesponnenes Netz aus Zulieferern, Geldgebern und anderen Kontakten, die es den großen Familien der Hoffaktoren ermöglichte, nicht nur in relativ kurzer Zeit sowohl umfangreiche Waren- als auch Geldmengen zu beschaffen, sondern auch als Informationspool zu dienen, der manchmal den gewissen Zeitvorsprung bedeutete, der auch in der Postkutschenzeit von Bedeutung war. Die heutigen Modewörter Flexibilität und Netzwerk beschreiben ihre Fähigkeiten wohl am treffendsten.

Berliner Zeitung, 24. 9. 1999. [DWDS]Die von ohnehin illegal agierenden kriminellen Netzwerken, wie Drogenhändlern und Prostitutionsmaklern, zur Gewinnmaximierung eingesetzten Korruptionspraktiken einer vierten Typ Gruppe wurden in den ausgewerteten Strafverfahren nur andeutungsweise erfasst, […]für organisierte Einflussnahme auf Polizei und Justiz fanden sich keine nennenswerten Hinweise, nur Gerüchte sowie Einzelfälle, in denen durch politische Instanzen erheblicher Druck auf die Justiz ausgeübt wurde.

Der Tagesspiegel, 30. 9. 1999. [DWDS]Meistens fällt der Begriff „Netzwerk“ – das Zauberwort der neuen Wirtschaft. Ohne Netzwerke geht es nicht mehr. Signifikant wird das vor allem bei Journalisten, Werbetextern, Grafik-Designer, Fotografen – Kreativen, die bisher allein vor sich hin gearbeitet haben.

Der Tagesspiegel, 22. 10. 1999. [DWDS][…]Die Frauen brauchen Zeit für die Planung des Wiedereinstiegs und Energie, denn mit der Rückkehr in den Beruf ändert sich nicht nur das Leben der jeweiligen Frau, sondern es wirkt in ihr ganzes soziales Umfeld. Ohne Netzwerke ist die Wiedereinsteigerin aufgeschmissen, denn allein kann sie das Neue wohl kaum bewältigen.

Der Tagesspiegel, 9. 6. 2000. [DWDS]Ansporn und Lust, sich mit den anderen Frauen zu vernetzen, ergänzte eine andere. Überhaupt waren Netzwerke in aller Munde. Und das zu Recht: Netzwerke haben nicht zuletzt deshalb Konjunktur, weil sie die Zusammenarbeit unter Frauen ermöglichen, ohne dass diese sich mit Haut und Haaren sofort "verschwestern Portrait müssen.

Die Zeit, 2. 11. 2000, Nr. 45. [DWDS] (zeit.de)In den Dateien der Schule sind rund 37 000 Alumnis verzeichnet. Dieses Netzwerk – und die Kontakte, die ein Student während des Studiums schafft – gehört zum Wichtigsten, das er nach zwei Jahren Harvard mit nach Hause nimmt.

Die Zeit, 1. 3. 2001, Nr. 10. [DWDS] (zeit.de)Und dann fällt das Wort, das derzeit der Schlüssel zu neuem Glück zu sein scheint: Netzwerk. „Wir müssen die jungen Leute in Netzwerke einbinden“, sagt Machnig. Der SPD-Landesverband Schleswig-Holstein hat das Flehen des Bundesgeschäftsführers erhört und ist dabei, ein „Netzwerk U 35“ zu knüpfen. U 35 heißt unter 35 Jahre und ist ein Forum für junge SPD-Politiker in Schleswig-Holstein.

Der Tagesspiegel, 10. 6. 2001. [DWDS]Das geheime Netzwerk der Alt- und Neonazis.

Berliner Zeitung, 18. 9. 2001. [DWDS]Für amerikanische Spitzenpolitiker besteht kein Zweifel daran, dass der saudische Millionär Osama Bin Laden in die Anschläge verwickelt ist. Vize-Präsident Dick Cheney und Verteidigungsminister Donald Rumsfeld sehen ihn als Kopf eines „terroristischen Netzwerkes“, eines „großen Unternehmens mit vielen Anführern, das sich möglicherweise über 60 Länder erstreckt, sogar bis in die USA“. […]Kern dieses Netzwerkes sollen zwei Ausbildungslager bei der afghanischen Stadt Jallalabad sein.

Der Tagesspiegel, 21. 9. 2001. [DWDS][…]Bush gab keine Einzelheiten über den geplanten Kampf gegen den Terror bekannt. Er kündigte jedoch an, dass dabei jede Art von Diplomatie, jedes „Instrument“ der Strafverfolgung, jeder finanzielle Einfluss und jede nötige Kriegswaffe eingesetzt würde, um das internationale Terrornetzwerk zu zerstören.

Berliner Zeitung, 22. 9. 2001. [DWDS][…]Der Feind der Amerikaner sind nicht unsere vielen moslemischen Freunde, nicht unsere zahlreichen arabischen Freunde. Unser Feind ist ein radikales Netzwerk von Terroristen und jede Regierung, die sie unterstützt. Wir werden jedes Mittel in unserer Macht einsetzen – jedes Mittel der Diplomatie, jede Möglichkeit der Geheimdienste, jedes Instrument der Strafverfolgung, jeden finanziellen Einfluss und jede notwendige Waffe des Krieges -, um das globale Netzwerk des Terrors zu zerstören und zu besiegen.

Der Tagesspiegel, 22. 12. 2001. [DWDS][…]Ingenieur50Plus. „Die Erfahrung eines langen Berufslebens ist ein oft vernachlässigtes Human Capital.“ Das sagt Ingenieurweb.de, ein Karrierenetzwerk für Ingenieure und Techniker, und hat deshalb das Programm „Ingenieur50Plus“ ins Leben zu rufen.

Der Tagesspiegel, 2. 9. 2002. [DWDS]Mit dem Katheter sucht der Arzt im Nebenraum die Gefäße, und wenn er sie gefunden hat, spritzt er einen Farbstoff hinein, der das Netzwerk sichtbar macht.

Der Tagesspiegel, 28. 9. 2003. [DWDS]Wer Autoren, die bei einem russischen Verlag unter Vertrag stehen, an einen deutschen weiterreichen will, muss also wissen, auf wen er sich verlassen kann, und Frau Dursthoff wäre heute wohl keine so profilierte Agentin, könnte sie sich bei ihrer Arbeit nicht auf ein stabiles Netzwerk stützen.

Die Zeit, 17. 12. 2003, Nr. 51. [DWDS] (zeit.de)Ein gutes Netzwerk zu haben sei neben dem journalistischen Handwerk eine wichtige Voraussetzung für den Job.

Der Tagesspiegel, 2. 5. 2004. [DWDS]Die Technische Fachschule Heinze in Hamburg etwa arbeitet in allen Fachbereichen mit einem Netzwerk von Firmen.

Der Tagesspiegel, 26. 10. 2004. [DWDS][…]Für diese Projekte konnte die TU Fördermittel aus den Kassen der Europäischen Union einwerben. Daneben will die Hochschule ein tragfähiges Netzwerk zwischen etablierten und jungen Gründern knüpfen, von dem beide Seiten profitieren.

Berliner Zeitung, 16. 4. 2005. [DWDS]Dienste wie Flickr oder Furl werden gelegentlich als soziale Netzwerke bezeichnet. Denn sie funktionieren nur, wenn jeder einzelne Nutzer selbst Arbeit zum Nutzen aller anderen hineinsteckt.

Leyen, Ursula von: Rede der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Abschlussveranstaltung bei den Aktionstagen des bürgerschaftlichen Engagements, 5. 12. 2005. [DWDS] (bundesregierung.de)Wir brauchen das bürgerschaftliche Engagement heute mehr denn je. In früheren Jahren stellte die Familie das entscheidende soziale Netzwerk dar, aus dem heraus Hilfe in Notlagen gegeben werden konnte.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28. 12. 2005, S. 30.Wie anfällig der Profifußball ist für Betrügereien, zeigt sich gerade fernab des großen Starrummels und der großen Gehälter, wo Schiebereien noch leichter fallen dürften. Die finnische Zeitung „Ilta-Sanomat“ ließ gerade einen Spieler der heimischen Liga anonym zu Wort kommen, der über jahrelange kriminelle Praktiken im Fußballgewerbe und weltweite, mafiöse Netzwerke berichtet.

Die Zeit, 26. 5. 2006, Nr. 22. [DWDS] (zeit.de)Denn mit einem Profil bei Studiverzeichnis oder Studylounge könnte es vielleicht doch noch klappen mit der Kontaktaufnahme. Social Networks wie diese sind das Online-Segment mit den am schnellsten wachsenden Nutzerzahlen. […]Rupert Murdochs Plattform MySpace.com erreicht inzwischen schon 50 Millionen Menschen, die College- und Universitätsplattform Facebook. com hat in anderthalb Jahren fast acht Millionen amerikanische Studenten dazu gebracht, sich auf ihren Seiten zu registrieren.

Die Zeit, 8. 2. 2007, Nr. 07. [DWDS] (zeit.de)Der Nutzen »Sozialer Netzwerke« im Internet ist erwiesen, die Reichweiten teilweise immens. Für Unternehmer, Investoren und Werbetreibende ist es das »heißeste« Thema im Internet.

Die Zeit, 1. 11. 2007, Nr. 45. [DWDS] (zeit.de)In den westlichen Industriestaaten nutzen mindestens 400 Millionen Menschen ein sogenanntes Soziales Netzwerk im Internet. Vor vier Jahren war es beinahe niemand.

Die Zeit, 11. 1. 2008, Nr. 03. [DWDS] (zeit.de)Soziale Netzwerke im Internet kann man ablehnen, aber nicht mehr ignorieren, weil so viele Menschen nun einmal mit Hilfe der Netzwerke ihre Beziehungen pflegen.

Die Zeit, 1. 12. 2008, Nr. 49. [DWDS] (zeit.de)Denn sie besaß nichts von dem, was nach der festen Überzeugung der Profis unabdingbar vorhanden sein muss, um in der Parteiendemokratie ganz oben zu bestehen: Sie verfügte nicht über Stallgeruch, hatte keine Ochsentour absolviert, konnte sich nicht auf geschlossene Bataillone eines mächtigen Landesverbandes verlassen, war nicht in Seilschaften und einflussreichen Netzwerken integriert.

Stuttgarter Nachrichten, 10. 9. 2010, S. 14.Für Jugendliche ist das Internet zu einem multifunktionalen Leitmedium geworden. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie unter 30 000 Jugendlichen, die die sozialen Netzwerke der VZ-Gruppe mit dem Medienvermarkter IQ Digital am Donnerstag vorgestellt haben. Demnach nutzen 93 Prozent der Jugendlichen in Deutschland das Internet täglich. Soziale Kommunikationsplattformen gewännen dabei immer mehr an Bedeutung, hieß es. Nur 21 Prozent der sogenannten Generation Netzwerk lesen dagegen Zeitungen.

Die Zeit, 25. 3. 2011, Nr. 13. [DWDS] (zeit.de)Die S21-Proteste wurden nicht zuletzt dank Twitter und Facebook erfolgreich. Die Bevölkerung organisierte ihren Protest nicht in erster Linie auf traditionellem Wege, sondern verabredete und informierte sich über die neuen sozialen Netzwerke.

Die Zeit, 16. 11. 2011, Nr. 46. [DWDS] (zeit.de)Hintergrund des neuen Verbotsversuches ist ein jahrzehntelang von Zwickau aus agierendes rechtsextremistisches Netzwerk, dem eine Mordserie an Migranten und einer Polizistin zur Last gelegt wird.

Die Zeit, 10. 2. 2012, Nr. 4. [DWDS] (zeit.de)Führungsfrauen wissen, wie wichtig Netzwerke für die Karriere sind und knüpfen früh Kontakte zu statushohen Vertretern aus der Branche.

Der Tagesspiegel, 10. 4. 2013. [DWDS]SchülerVZ gibt als erstes deutsches Social Network auf.

Die Zeit, 11. 4. 2013 (online). [DWDS] (zeit.de)Das von hessischen Justizbehörden entdeckte rechtsradikale Netzwerk soll auch Kontakt zur mutmaßlichen Rechtsterroristin Beate Zschäpe gesucht haben.

Die Zeit, 8. 5. 2013, Nr. 20. [DWDS] (zeit.de)Erst in der Jugend ist das neuronale Netzwerk im Gehirn fertig ausgebildet. […]Dann erst verfügt ein Mensch vollständig über die kognitiven Fähigkeiten Ironie, Skepsis und Sinn für Nuancen.

Die Zeit, 5. 9. 2013, Nr. 31. [DWDS] (zeit.de)Mentorenprogramme und Stipendien für türkische Mädchen und junge Frauen tragen die Idee weiter, denn die Netzwerkerinnen verstehen sich auch als Vorbild für andere. Zwar richtet sich ihr Business-Netzwerk ausschließlich an Frauen, nur am 8. März, dem internationalen Frauentag, lädt sie einen Mann zum Vortrag ein.

Endruweit, Günter/Gisela Trommsdorff/Nicole Burzan (Hrsg.): Wörterbuch der Soziologie. 3., völlig überarb. Aufl. Konstanz u. a. 2014, S. 336.Ein Netzwerk (engl. network) besteht graphentheoretisch aus einer Menge an Verbindungen (Kanten) zwischen einem festgelegten Satz an Knoten. Die Knoten von sozialen Netzwerken sind meist individuelle Akteure. Aber auch Kollektive oder Organisationen können als Knoten fungieren. Die Verbindungen zwischen ihnen bestehen aus Sozialbeziehungen, also beobachtbaren Regelmäßigkeiten der Kommunikation bzw. des sozialen Handelns zwischen den Akteuren.

Der Tagesspiegel, 2. 11. 2014. [DWDS]Soziale Netzwerke werden zu antisozialen Netzwerken pervertiert, eine im Kern basisdemokratische Option bietet dezidiert antidemokratischen Kräften die Plattform.

Die Zeit, 11. 12. 2014, Nr. 51. [DWDS] (zeit.de)Nach Westen hin entsteht eine „neue Seidenstraße“, ein weites Netzwerk von Schienen, Pipelines und Straßen. Auch eine „Seidenstraße der Meere“, ein Netzwerk von Häfen und Handelsrouten, breitet das neuen China aus.

Die Zeit, 19. 2. 2015, Nr. 08. [DWDS] (zeit.de)Die Staatsanwälte von Agrigent, Catania, Mailand, Rom und Turin arbeiteten nun auf Hochtouren. Sie legten ein illegales Netzwerk frei, das von Somalia über Libyen bis nach Italien und Deutschland reichte.

Der Tagesspiegel, 17. 2. 2016. [DWDS]Ein dunkles Netzwerk wolle die Entwicklung Lateinamerikas bremsen und habe deshalb Zika in die Welt gesetzt.

Die Zeit, 20. 4. 2016 (online). [DWDS] (zeit.de)[…]Jedoch hat Breivik keinen Kontakt zu Mitgefangenen und so gut wie keine privaten Besucher. Auch seine postalischen Kontakte sind eingeschränkt – eine Maßnahme, die von den Behörden als nötig erachtet wird, um die Bildung eines extremistischen Netzwerks zu verhindern.

Der Tagesspiegel, 23. 10. 2016. [DWDS]So generierten Rassisten in den Garküchen der asozialen Netzwerke Gerüchte über Ausländer generell und Flüchtlinge im Besonderen.

Die Zeit, 16. 3. 2017 (online). (zeit.de)Es geht schon beim Namen los: Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Sollen damit Netzwerke durchgesetzt werden? Auch die offizielle Kurzform NetzDG macht es nicht besser. Hört sich nach einer Tochterfirma der Deutschen Bahn an. Eine Steilvorlage für Wortspiele wie Netzwerkzersetzungsgesetz. Der neueste Gesetzentwurf aus dem Bundesjustizministerium lädt geradezu ein zu kreativem Protest!

Die Zeit, 22. 5. 2017 (online). [DWDS] (zeit.de)In Deutschland hat die Debatte um Hasskommentare und die Löschpraxis sowohl eine eigene deutsche Taskforce als auch ein Facebookgesetz (eigentlich: Netzwerkdurchsetzungsgesetz , NetzDG) hervorgebracht. Wird es verabschiedet, verpflichten sich Plattformbetreiber, gemeldete rechtswidrige Inhalte binnen 24 Stunden zu löschen.

Die Zeit, 7. 6. 2017 (online). [DWDS] (zeit.de)Bundesjustizminister Heiko Maas will mit seinem umstrittenen Netzwerkdurchsetzungsgesetz (Hate-Speech-Gesetz) soziale Netzwerkbetreiber wie Facebook dazu zwingen, offenkundig strafbare Inhalte binnen 24 Stunden zu löschen.

Die Zeit, 17. 7. 2017 (online). [DWDS] (zeit.de)„Leute, die Berufe ausüben wie ich, müssen so etwas aushalten.“ Er tritt auf als Erklärer und Kämpfer für sein Netzwerkdurchsetzungsgesetz – „kein schöner Name, ich weiß“.

Die Zeit, 26. 12. 2017 (online). [DWDS] (zeit.de)Mit Datenbanken bestehender Musik trainiert, mit Informationen über Noten, Klangfarben und Rhythmus ausgestattet, beginnt ein künstliches neuronales Netzwerk, von selbst neue Verbindungen zu schaffen.

Die Zeit, 28. 12. 2017 (online). [DWDS] (zeit.de)Da der Staubsauger im WLAN eingeklinkt ist, lassen sich über ihn theoretisch aber auch alle anderen im Netzwerk eingebuchten Geräte sehen.

Die Zeit, 7. 1. 2018, Nr. 02. [DWDS] (zeit.de)[…]Setz: Im Originalvolksbuch weiß Till immer schon, wie schlecht die Dinge für ihn ausgehen werden – und er macht sie trotzdem, bis er stets aufs Neue ohne Essen und Herberge dasteht. Heute wäre das ein Abenteuer, über das man hinterher in einem sozialen Netzwerk schreiben kann – damals war das lebensbedrohlich.

Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (Stand 6. April 2020). Zit. n.: (bmjv.de)Das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG) ist seit dem 1. Oktober 2017 in Kraft.

[…]Das Gesetz zielt darauf, Hasskriminalität, strafbare Falschnachrichten und andere strafbare Inhalte auf den Plattformen sozialer Netzwerke wirksamer zu bekämpfen. Dazu zählen z. B. Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, öffentliche Aufforderung zu Straftaten, Volksverhetzung, Gewaltdarstellung und Bedrohung. Um die sozialen Netzwerke zu einer zügigeren und umfassenderen Bearbeitung von Beschwerden insbesondere von Nutzerinnen und Nutzer über Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte anzuhalten, wurden mit dem NetzDG gesetzliche Compliance-Regeln für soziale Netzwerke eingeführt.

Frankfurter Rundschau (online), 14. 5. 2020. (fr.de)Die Zusammenarbeit der Gates-Stiftung mit anderen Institutionen ist transparent und öffentlich bekannt. In den Verschwörungstheorien wird sie aber als ein dubioses, geheimnisvolles Netzwerk dargestellt. Dies hat aber nichts mit der Realität zu tun und soll der Zusammenarbeit den Anstrich von etwas Bösem, Missbräuchlichem geben.